2025/06/18

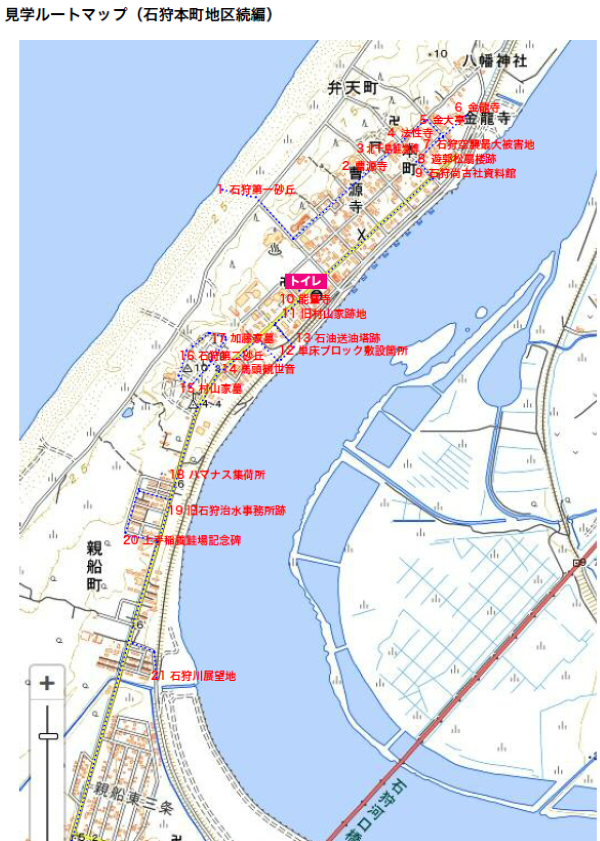

6 月7日(土)、主催講座6「石狩歴史散歩」の第1回「石狩本町地区を巡る(続編)」の見学学習を開催しました。講師は、石狩市郷土研究会事務局次長 安田秀司さん、受講生は22名でした。

安田さんから「みなさん、おはようございます。歴史散歩シリーズで3年間講師をしております。去年も本町地区を廻っているが歴史発祥の地ということで見るところが一杯ある。昨年からの続編ではあるが初めて参加される方にも十分理解できる資料を用意させてもらった。」という挨拶のあと、本日の見学コースについて案内があり、「本町地区は松前藩にとって大変重要な場所であった。松前藩の財源は米ではなく鮭漁やアイヌとの交易であったこと。また、本町地区には江戸時代に建立された寺社仏閣が6つ(法性寺・金龍庵・曹源寺・能量寺・石狩八幡神社・石狩弁天社)ある。蝦夷地で6つも集積している場所はほとんど存在しない。それほど、本町地区は歴史の深さを感じることができる」との解説があり、楽しい歴史散歩が始まりました。

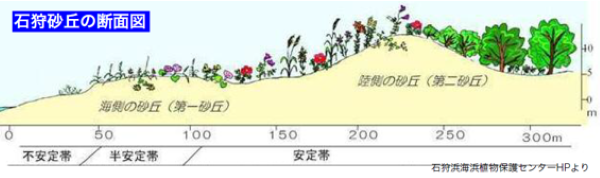

1.石狩第一砂丘(あそびーちキャンプ場南側海浜)

石狩海岸は全て砂丘であり、石狩砂丘は石狩川から運ばれた砂で河口ができている。鳥取砂丘は例外で本当の砂丘は草が生えている。石狩砂丘は2段階になっており第一、第二砂丘が形成されており、テンキグサ(ハマニンニク)が根を張って砂丘を形成していると言って過言ではない。生命力のあるテンキグサ(ハマニンニク)の他に何種類かの海浜植物が棲息しネット上に砂地に根を張り砂丘を形成していることを理解してほしい。

2.曹源寺(中島家墓)

江戸幕領期の寺院建立時期の説明がなされる。【蝦夷三官寺⇒蝦夷地第二次幕領期寺院群(蝦夷三官寺末寺、和人地寺院末寺、本州寺院末寺)】

曹源寺は松前城下法源寺の末寺。明治9年に大火で焼失、再建後明治12年に再度大火で焼失。13年に現在地に再建。その後昭和20年石狩空襲で倉庫を大破。翌年修築した。あまりに火災が多いため堂内に火防鎮護の神を祀る(秋葉尊)。

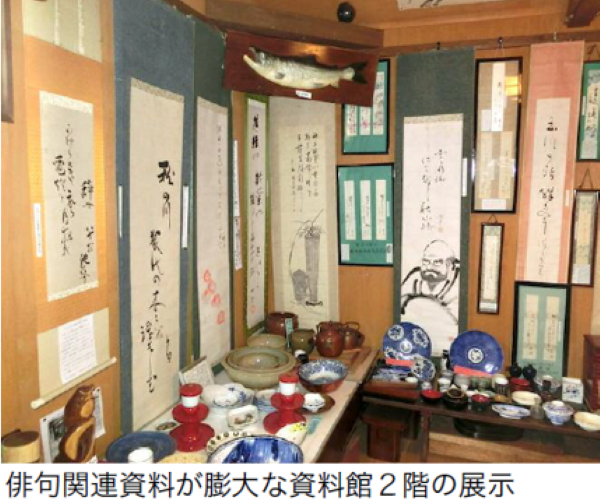

〇中嶋家の墓⇒小樽から石狩に転居して荒物・呉服業を営んだ佐渡安国寺村に生まれた初代中島伍作が41歳で死去した際に建立、当時番頭であった鎌田幹六の経営手腕により中嶋商店は石狩屈指の大店になり、俳句結社「尚古社」の社主として全国規模の俳句交流を支えた。中嶋家所有の歴史的遺品が現在「石狩尚古社」に収められ貴重な博物館となっている。墓石は、昭和20年の石狩空襲の際、投下された爆弾の破片により右上が破損しており、空襲の惨禍の証として残している。

3.北千島沖流網之碑

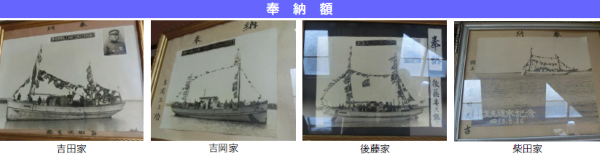

石狩では、明治中頃をピークに鮭が捕れなくなり昭和に入ると鮭漁では暮らしていけない状況に陥ったため石狩の漁民4隻で北洋漁業に活路を見い出したフロンティアの存在があった。その4隻の額が法性寺に飾られている。

4.法性寺

開山にあたり、徳川家菩提寺の増上寺の末寺として幕府から葵の紋が入った漫幕と高張提灯を与えられ明治13年に寺号認可。

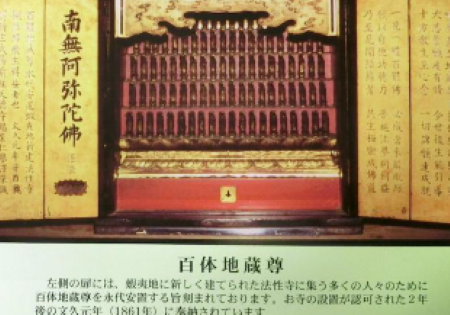

明治33年及び大正8年の二度の大火で焼失。移転再建され現在に至る。大正時代の建物で本町4寺院のうち最古のもの。本尊は阿弥陀如来で、航海の神とされる金比羅大明神と百体地蔵尊(1861年文久元年)が祀られており、吉田庄助、佐藤水産(佐藤家)も檀家。

4ヶ月間北千島に出航操業に挑んだ吉田家・吉岡家・後藤家・柴田家の4隻の奉納額が納められている。

5.金大亭(明治13年建築)

明治13年、鮭漁で最も栄えた頃に新潟県出身の石黒サカが「大黒屋」の屋号で始めた割烹料亭。建物事態が博物館級。坪庭のある建築は珍しい。「石狩鍋」の元祖。現在の女将「石黒聖子」は4代目。氷頭なますや焼き白子は二代目が発案。金大亭フルコースは17品。

6.金龍寺(妙見堂のサメ様)

本寺は函館実行寺。本堂横に妙見堂があり、明治22年に奉納されたチョウザメを御神体とした「妙鮫法亀善神」が祀られており、道指定有形民俗文化財である。

サメ様の由来は、アイヌ伝説で石狩川の河口で巨大なチョウザメが横たわって鮭の遡上を妨げていたため、何とかどいてくれないかお願いしたら、翌日にはチョウザメがいなくなっており鮭の豊漁になったことからサメ様を祀るようになった。

7.石狩空襲最大被害地(死者5名)

1945年(昭和20年)7月15日、30数機のグラマンなどによって機銃掃射を受け本町、八幡町合わせて死者13名、焼失家屋36戸を含む224戸が被災、900人が被害。本町地区で死者10名(横町通り23軒が全焼した地区で4名、残り6名は金龍寺付近)。

8.遊郭松扇桜跡

建物は現在跡形もない。明治中頃の鮭漁最盛期には30数件あったという遊郭で一番最後の遊郭が「松扇桜」と言われる。

9.石狩尚古社資料館

1856年(安政3年)頃、鮭漁で賑わう石狩に「石狩尚古社」が創立。呉服商を営む中島家当主の二代、三代目が活躍し結社を支える。当時の俳句資料はもとより、貴重な資料が保存されており必見の価値。元石狩市職員の中島勝久氏とその父勝人氏が私財を投じて設立、運営している。

10.能量寺(浄土真宗大谷派)

東本願寺の末寺。1867年(慶應3年)に真宗東派石狩道場を設置し創立年とする。明治10年には公立石狩教育所を説教場内に受け入れ石狩の教育の礎を支えた。明治25年に本堂を新築。太平洋戦争の際、金属供出のため失われた梵鐘は平成10年新たな鐘楼とともに寄進され設置されたもの。平成20年全面新築落慶に至る。

〇藤田家累代の墓⇒村山家を支えた藤田利兵衛(漁場監督)は10年間村山家の旧債支払いに尽力し漁業権が村山家に返還される。「奉公人の典型」として道庁から表彰され、石狩俳壇の中心人物で町総代。

〇井尻家先祖代々の墓⇒初代半左衛門は鹿児島生れで明治11年に石狩にやって来て村山家復興に尽力 石狩・厚田一番の漁業者となる。村山家は鮭漁主体だったが、井尻家は鮭漁とニシン漁で財を成す。

〇山田文右衛門の墓⇒清富は先代の勇払・沙流・厚岸場所を継ぎ、樺太東海岸の漁場を開設。村山家請負の聚富・堀神・花畔等七カ所を借受けて経営。

1863年より白老から勇払・新冠などの海中に18万個の岩石を投入し、昆布生産量が激増。山田文右衛門の先見の明のお陰で現在、昆布の名産地となっている。

〇大谷句仏句碑⇒俳人として名高い東本願寺管長の大谷句仏(光演)が昭和2年布教来道の折に詠んだ句の碑。「石狩の能量寺を立ち去るとて 石狩は鮭の魚飯に名残あり」

11.旧村山家跡地(第一健民修練所)

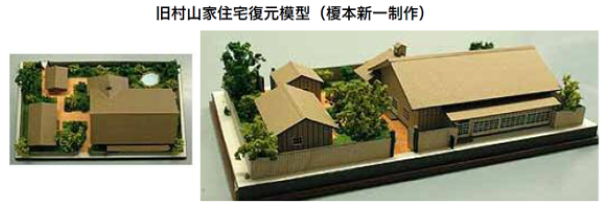

村山家は江戸時代に石狩場所を請け負った商人で蝦夷地を代表する豪商。住居は現在の親船町二四番地にあり、村山家が転居後戦時中に軍が第一健民修練所として使用していたが昭和20年の石狩空襲で焼失。石狩郷土研究会の榎本新一副会長が復元模型を作成。

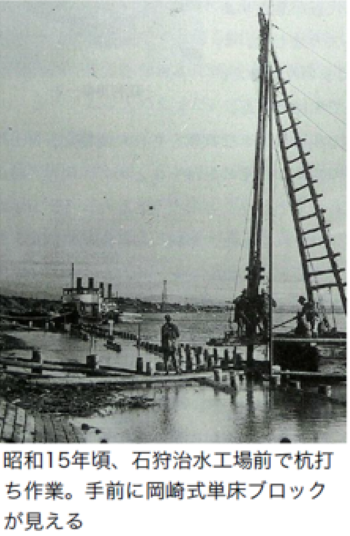

12.単床ブロック敷設箇所(洗堀防止杭)

岡崎文吉(石狩川治水の祖)が発明した「岡崎式単床ブロック」を用いて石狩川最下流部の蛇行部分の凹部への護岸工事において、大正8年に施工された箇所で洗堀防止杭を併用している箇所の杭が唯一現存している貴重な場所。

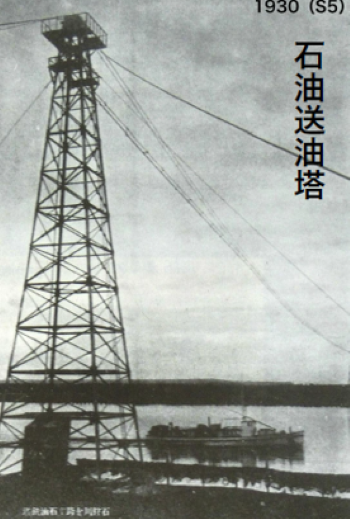

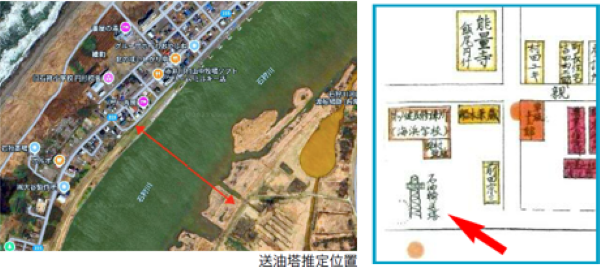

13.石油送油塔跡

石狩油田は明治36年、インターナショナル石油会社の掘削から本格的な油田開発が始まり、明治44年日本石油に権利が譲渡。同社は手稲に製油所を建設。操業を強化するが艀による輸送では間に合わないため、昭和3年油田から製油所までの約30㎞のパイプライン輸送を実現(石狩川の両端に塔を建て空中で渡す)。石油生産のピークは昭和4年で産油量は徐々に減少し、昭和35年に閉鎖。

14.馬頭観世音、殉国軍馬霊碑

北海道では明治以降の開拓で馬が交通や荷役の主役であり、農耕馬としても大切な役割を果たし、大戦では軍馬として兵役を担った。馬の無病息災、馬の慰霊のために建立されてきた。ここの馬頭観音は市内に現存する中ではかなり大きなものであり、軍馬の霊碑は大変珍しい。

支那事変から終戦まで(1937~1945)、北海道では70万頭の軍馬が徴用されたが一頭も帰還しなかった。

15.親船墓地A(村山家墓)

村山家は松前の巨商で、場所請負人でもあった。初代伝兵衛は能登出身。のちに松前に移住し屋号を阿部屋とした。1706年(宝永3年)石狩場所を請け負い、漁場を経営。加えて宗谷・留萌場所も請け負い更に藩主の直領地の場所も任されるほどの信頼を得た。

三代目伝兵衛は、祖父の後を継ぎ石狩場所を根拠地として宗谷・東蝦夷地・国後など約20の場所を請け負い所有する船は102隻に及んだ。当時が絶頂期で「西の鴻池、東の村山」と言われるまでになった。しかし、同業者の妬みによる藩への工作により、家屋や場所などを没収される悲運に遭遇。1799年の蝦夷地幕領化に際し、名誉回復するが往年の勢いが戻ることはなかった。大正4年、従五位を贈られ開拓神社の37柱の一人として祀られている。明治維新後経営不振で井尻家に鮭漁場を貸したこともあったが、石狩河口や海浜の鮭漁場を引き続き経営。その後、鮭の不漁から明治41年に石狩から小樽に移転した。墓碑は明治26年に建立されている。

16.石狩第二砂丘(斎場裏)

標高10mくらいあるので防潮堤の役目も果たしている。陸側には日本一の天然カシワ林が南北20㎞広がっている。残念なことに、斎場の南側300mほどは1970年(札幌五輪の年)頃の開発ラッシュで大量に砂を採取されたため砂丘が失われ一部は名無し沼となった。

17.親船墓地B

〇加藤家累代の墓⇒明治35年建立。加藤圓八は村山家の支配人を務め、井尻家にも5年勤めて主家再興に尽くした。明治20年代~30年代にかけて親船町総代として町政にも尽力した。俳号「有隣」と称し俳諧の名手として石狩尚古社の有力会員であった。日本最初の全国区俳諧結社(教林盟社)に在籍し没年まで石狩町の俳諧振興に活躍。墓碑の裏面に「かれ草や我も昨日の人なら寿(す)」と彫られている。

〇吉田庄助の墓(吉田家累代の墓)⇒昭和19年建立。吉田庄助は昭和18年、57歳で他界。明治19年新潟市で生れ、大正4年石狩町の住人となり漁業に従事。網や船の改良を重ねて北洋漁業に昭宝丸で筆頭参加し地元の漁業者たちの面倒見も良く地元のボス的存在であった。村山家が小樽に引き上げた後の漁場も引き継ぐ。

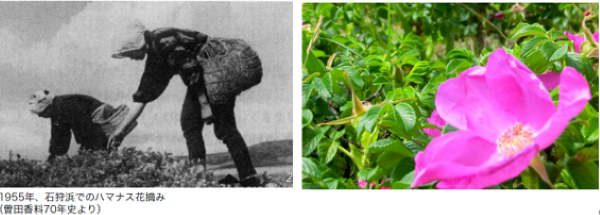

18.ハマナス花弁集荷所跡

現在は跡形もないが、昭和22年曽田香料という会社が全道からハマナスの花びらを買い集めて、それを原料に製造を開始。札幌の琴似工場に石狩や厚田、網走・北見など最盛期は30カ所から花びらが運び込まれた。赤い矢印の場所が石狩地区の集荷所であった。

集荷所での受け入れ作業はドラム缶に一杯になった花びらと溶剤の重さは約230㎏。これを一人で10~20缶摘みお下ろしする作業は重労働だったそうである。

しかし、石狩浜では町の花を保護するため昭和35年に禁止となった。天然香料に替わり安価な合成香料が海外から流入するようになり曽田香料は昭和42年に工場を閉鎖、ハマナス摘みは終了した。

19.旧石狩治水事務所跡

現在もバス停として「治水事務所前」が残っている。石狩治水事務所は1936年(昭和11年)4月に設置されたが、2017年(平成29年)10月まで建物が存在しており81年間もあったことは、石狩の河口エリアには治水事業が沢山合ったため、ここを中心に色々な治水事業を行なったことが推察される。

20.上手稲養鮭場記念碑

昭和26年建立。昭和26年にサケマス孵化場を建設した。昭和3年に全道でただ一箇所、石狩川河口のみ特別にサケマス漁が認められ、地元漁民は流し網、刺し網、地引き網漁を行ってきた。しかし、全道的に年々、漁獲量が減少する現状を打破するため、増殖事業に力を注ぐこととなり、昭和26年、河川でのサケマス漁は例外無く禁止となった。そこで石狩町では、孵化採卵の親魚採取としての漁をする為、昭和26年12月、河口付近に孵化場の建設となった。北海道サケマス孵化場千歳支場石狩事業場としての設置。しかし、川の水質悪化による鮭の不漁で卵の確保が困難となり5年で中止となり記念碑だけが残っている。

21.石狩川展望地(石狩河口橋遠望)

この場所は、石狩川河口の最後に曲がる90度の地点で石狩川を展望する場所としてはベスト。石狩河口橋は昭和42年に着工し9年の歳月をかけて昭和51年完成し、陸の孤島だった厚田・浜益など日本海沿岸の町が札幌と直結した。この石狩河口橋全体を見ることが出来る。よく吊橋と言われるが吊橋部分は全体の一部で290mしかなく桁橋部分が1124mになっている。全体では1412mとなり吊橋(斜張橋)構造は全体の5分の1。吊橋の厚さは2m位だが桁橋は2m60㎝あり、吊橋と桁橋の構造の違いがここから見るとはっきり分かる。橋脚が少なく洪水や台風時に大量発生する流木などが引っかからないメリットがある。

石狩河口橋は石狩川にかかる90の橋のうち最下流の橋。石狩川下流は川底が海面より低いため比重の重い海水が入ってくる。河口沿岸部は深さ50cmくらいまで淡水の川の水。さらに河口橋付近は水深2mほどで下は海水。そして満潮時や時化の時は江別石狩大橋(河口から25km)付近まで遡ってくることもあり、真水の下に海水が入り込む「塩水くさび」という。石狩川の流量は毎秒約500t。

以上で第1回目の歴史散歩が終了。初めて参加した方が9名でしたが皆さん、石狩の歴史に触れてとても満足そうでした。

最後に受講者の感想を紹介します。

「大変見応え、聞き応えのある充実感ある歴史散歩でした。素晴らしい資料・解説に感激しています。感謝!!いしかり市民カレッジとして決して外せない大切な講座だと思います」「安田講師、資料の説明たいへん良かった」「詳しく説明いただきありがとうございました。後でまたいただいた資料を読み返すのが楽しみです」「石狩に引っ越してきて25年になるが初めて知ったことばかりだった。後日もう一度訪れて復習します。また、このような機会がありましたら参加したいです」「とても詳しい説明で面白かった。普通だと見ることが出来ない、分からないお墓やお寺などを見られて面白かった」「勉強になりました。安田さん、ありがとう。次回も楽しみです」「大変勉強になりました。地域の人にも話したり散歩にも行きたいと思います。今後も続けていただけたら幸いです」「石狩に来て約半世紀になりますが、初めて知ることが多く大変勉強になりました。短時間で石狩の発展の起源、繁華街の跡などを知ることができました。丁寧な説明と詳しい資料ありがとうございます」「安田さんの巧みな解説、大満足です。カラー写真入りの詳細な資料は今後も自習で役立たせていただきます」