6月20日(金)主催講座4「北海道にあった擦文・オホーツク文化」の第2回「擦文文化―農耕とサケ漁の民」を石狩市花川北コミュニティセンターで開催しました。講師は、北海学園大学など非常勤講師の澤井 玄さん、受講者は34名でした。

澤井さんは「実は私、石狩市さんには毎週のようにお邪魔しております。JAの直売店「とれの里」を妻が大変好きで、毎週土曜日の朝車を飛ばして通って来ております。明日の今頃もいると思います」と話され講座をスタートされました。

最初に、前回受講者からの質問に答える時間がとれなかったということで、資料の冒頭1頁にわたって答えを掲載。それを詳しく解説して下さいました。また、前回学習した石狩市浜益にある「岡島洞窟遺跡」の「岡島」の呼称を「おかしま」と確認され、本題に入りました。

以下に本日の講座概要を紹介します。

◎擦文文化―農耕とサケ漁の民―

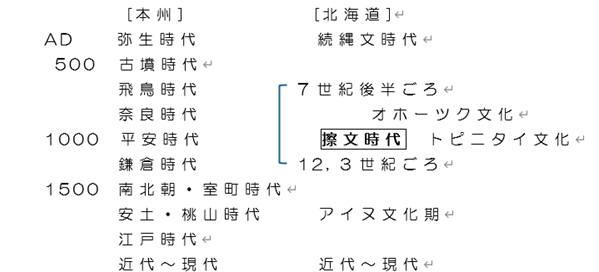

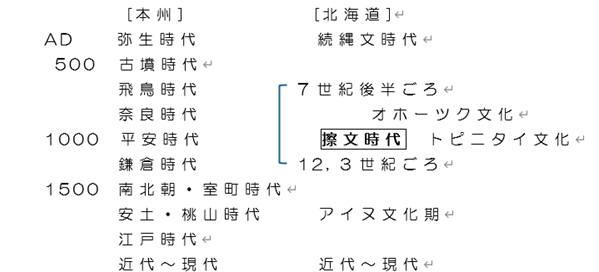

1,本州・北海道の時代区分

2,擦文(さつもん)って何?

・土器の表面を木片で「擦った」あとがつけられる:「擦痕」

・なぜ縄文から擦文へ➠本州の簡素な土師器(はじき)が入ってきた

①擦文土器の種類

甕(かめ) 蓋(本州からの須恵器) 埦(おわん) 皿

・縄文土器や弥生土器、擦文土器などは野焼きで作られる(600~700度で焼く)

・須恵器は1000度以上の高温で焼く(専用の窯)

硬質で水を通さないたため液体(水など)を貯蔵できる。

②擦文土器が出土する地域

北海道が中心、一部青森県、サハリンの南方、千島列島の南方(北方四島)

3,擦文文化の住居

今までの北海道には無い生活様式

①正方形に近い竪穴住居跡

②住居の壁際にカマドをつくる

③河口や川沿いに住まう

本州の農耕集落との関連性が強いと考えられる。

①について

この時期の竪穴の痕跡は現在も北海道の多くの所に残されている。

・北見市常呂町の常呂遺跡

・旭川市神居古潭竪穴住居跡

・湧別町シブノツナイ竪穴住居跡(サロマ湖の西側)

千年程前の住居跡のくぼみが無数に(600基)残っている。

北海道は雪が降ったり地面が凍ったりして埋まりにくい。

・国後島の南端部にも竪穴住居群の遺跡が見られる

◇四角い住居跡は北海道では擦文文化にしか見られない特徴

(これ以前は円形が多い)

◇現在北海道で残っている竪穴は2万以上あるだろうと言われている

②について

・竪穴住居の壁際に竈が作られる

(これ以前は炉(いろり:囲炉裏))

竈は古墳時代に西日本で作られ次第に東日本に広がって、7~8世紀に北海道にも持ち込まれる。

擦文文化の終わりごろには鉄鍋が入ってくる。そうすると竈にはまらなくなり、また炉に回帰してくる。

③について

生業は何か?

㋑遺跡の分布から考える

遺跡の在り方、何処に遺跡が作られるかが特徴的。

あるところには密集しており、無いところには全くない。

・河口付近:海沿いは河口付近

・河川沿い:内陸も川沿い

㋺札幌の中心部の擦文遺跡

・旧琴似川流域の低湿地帯―ここは鮭の産卵床と考えられる

サケ資源の獲得と農耕をしていたと考えられる。

川沿いに畑を作って収穫する(雑穀=アワ・ヒエ・ムギ類)。

・発掘技術の進歩:掘った土を持ち帰りフルイにかけ選別して

検出することができるようになった

㋩石狩市の擦文遺跡:27か所(2024年現在)

・若生(ワッカオイ)C遺跡

ワッカオイ wakka-o-i 飲み水が・ある・ところ

時代:続縄文(後半期)、擦文

立地:石狩川右岸。花畔砂堤列の北端

(以下は発掘を担当された石橋孝夫氏による)

・続縄文時代の墓地と擦文時代半ば10世紀ごろの村

・擦文時代の住居跡は6基確認

・鉄器が普及

・平面形は四角形が基本で炉とカマドがあり、ヒエ・キビ・ア

ワが食べられていた

・サケが重要な食糧源だったが、狩猟漁労畑作が程良いバラン

スで行われていた。

・第3号住居の床面の上に細長い安山岩の石が二列に並んで

出土し、ゴザを編むための錘であることが確認された。

㊁オホーツク海に面した常呂遺跡

・サロマ湖の東側、今は森になっている

・竪穴総数2000以上残っている

小さい河川はあるがサケが大量に遡上する所ではない。

遺跡からは漁労などの痕跡もあまり見つかっていない。

・資源にあまり恵まれない所で 何のために住んだのだろう?

1960年代に東京大学の先生や学生が何年もかけて測量し、竪穴の数を特定している。擦文時代の竪穴と分かる四角い竪穴が1000以上ある。

国の指定遺跡となっており草刈りも行われて歩くこともできる。

・澤井先生が撮ってきた動画で鑑賞

どこを歩いても竪穴が密集している。

・擦文文化は6~700年続いたが、オホーツク海沿岸で擦文文

化が盛んになるのは後半の2、300年。

・この間になぜ何千もの竪穴を残したのかわかっていない。

わからないことが多い。

◇まとめ.

今までの北海道に無い住居群

1.住居の平面絵画正方形

2.住居の壁際にカマドをつくる

3.河口付近や河川近くの氾濫原に住居をつくる

・氾濫原:大雨が降ると川が氾濫する。発掘すると川が氾濫

して一度放棄する。しばらくするとまた戻ってくる。

・何故か!おそらく農耕をやりたかったのでしょう。

4,墓について

①「北海道式古墳」

・丸く土を掘って、掘った土を真中に集めてマウンドを作る

・マウンドの中心に、木棺にご遺体を納め遺品を入れて埋める

・擦文文化の初め頃(8~9世紀)、石狩低地帯の一部(江別・札幌・恵庭など)でのみ築造された

・この後、放棄された竪穴にお墓を作る例は見られるが、竪穴住居の数と比べてお墓の発見例は非常に少ない

②まとめ

「北海道式古墳」は、

・今までの北海道に無いお墓の形

・東北地方の「末期古墳」に共通点がある

・擦文文化の初め頃に突然あらわれる

・本州の東北地方からの移民の可能性

5,恒常的な交易の存在

①鉄製品

刀・ナイフ類・釣り針・銅鏡←中国製の湖州鏡(宋時代のもの)

②木の利用

簗(やな)・舟の舳(へさき)←鉄製の工具が無いとできない

③生活用具

堅杵・かんじき・櫛・草鞋(わらじ)・組紐

6.遺跡が良く作られる場所の変化

①最初の頃(7~8世紀) 道南から石狩低地帯

②9~10世紀になると 日本海側を北上

③10~11世紀(擦文文化の中~後期) 稚内からオホーツク海側

④12~13世紀(擦文終り頃) 根室、釧路、十勝

北海道を時計回りに移動しているように見える

擦文文化の遺跡が少なくなる道南や道央地域では、人がいなくなるのではなく擦文土器を作るのをやめて、アイヌ文化へと変わってきているのではないかと考えられる。

農耕適地から農耕不適地へ。サケマス? 毛皮類?

◇本州の人は何を求めたか?

・12、3世紀は武士が力をつける時代で戦が増える

・弓矢の矢羽を大量に必要:大型猛禽類の尾羽を交易品として求めていたことが分かってきた。しかし、いまだによく解っていない。

◇擦文文化の終り

・土器を作るのをやめる・竪穴住居をつくることをやめる

(この裏返しとして)アイヌ文化の始まりいつか

・放射線炭素(C14)年代測定法などで12,3世紀がほぼ定説化

・北海道は広いので土器づくりの終焉の時期は数十年程度のず

れがあるらしい。

7.アイヌ文化との関係

①土器を作るのをやめる

土器(甕や坏) ➞ 鉄鍋・木器・漆器ヘ

②竈 ➞ 炉(いろり)へ

・竈は単機能 煮炊き

・炉は多機能 煮炊き、暖房、採光、煙は虫よけ防腐の効果

壁際(竈)から ➞ 住居の中央(炉)へ

③竪穴住居 ➞ 平地住居(チセ)

平地に柱を立て、屋根は別の所で組み立て、載せる。

④乏しい祭祀の痕跡

・イヨマンテ(飼いグマ送り儀礼)をはじめとした「送り場」送り儀礼の存在

・クマ猟=内臓や毛皮は貴重な交易品であった

・仕留めた熊の子グマを持ち帰ってヒグマの神様を大切に育てる。最終的には魂を天に送り返す

・擦文文化にはこのような祭祀の痕跡は殆ど見つかってない

8,まとめ

このように、文化の内容は大きく変わったが、人間集団が入れ替わった痕跡は一切ない。

・人間集団の流れ

大きくみると続縄文文化➞擦文文化➞アイヌ文化と続くといえる。

・トビ二タイ文化(羅臼町飛仁帯)

オホーツク文化が北海道に南下して数百年経っていく中で擦文文化と出逢って擦文文化的になっていき、両方の文化の特徴を併せ持った文化。

最後に、一般向け解説書として書籍を紹介され講座を終了しました。

「北海道の古代(3) 擦文・アイヌ文化」

野村 崇・宇田川洋編

北海道新聞社 2003年 1500円+税

澤井先生の2回にわたる講座は、古代の北海道社会の形成と変化の過程を擦文・オホーツク文化の遺跡を通して学ぶ貴重なお話しでした。石狩にも多くの擦文文化遺跡があることを知り、新たな疑問を発見し、もっと学びたいという欲求を駆り立てられた時間でもありました。講師の澤井さん、受講者の皆様ありがとうございました。

最後に受講者からのコメントを幾つか紹介します。

「とても勉強になる講座でした。基礎的なことから専門的な現在の学説までお話しいただき面白かった」

「資料がまとまっていてわかりやすかった。道内の歴史が少し分かったのですが、さらに知りたいので文献や実物を見たりして理解を深めたいと思います」

「擦文文化人とアイヌ人は全く別と考えてよいのでしょうか。擦文人が全滅する様な自然現象があったのでしょうか。アイヌの祖先は?まだまだ理解できません」

「楽しかったです。遺跡や博物館をみて回るのが好きなのですが、あまり講座で聴くことがなかった。深められてよかった。紅葉山遺跡出土品、記念講演会も行きたい」

「奥が深く驚いています。不思議です。擦文文化が消えたことです。歴史は面白いです」

「条件の悪い所に短期間に出来た登呂遺跡の謎解きはロマンがありますが、どんな仮説が出ていますか?また擦文時代の墓が少ない理由の仮説も知りたいです。擦文人とアイヌ人の関係も現在の主流の考え方はどう説明されていますか」

「擦文文化とは土器の文様の違いくらいしか知らなかったが、住居の形やかまどの存在などはっきりした特徴があることを知り大変興味深かった」

「擦文文化の初期に東北地方からの移民の可能性があるというお話し面白かった。この可能性はアイヌ文化の多様性にも反映しているのでしょうね。義経伝説との関連も興味深いです」