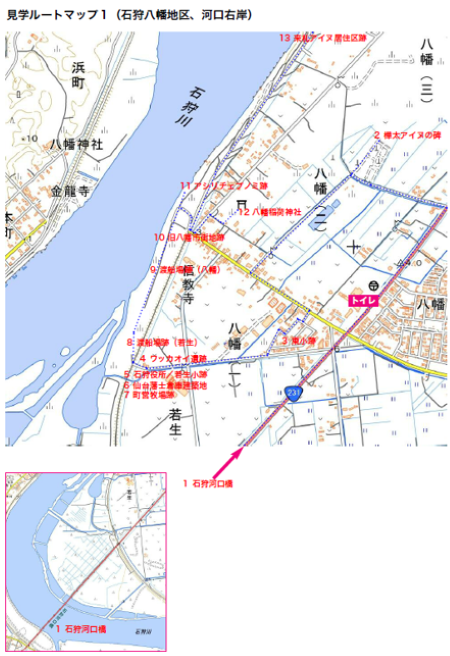

6月14日(土)、主催講座6「石狩歴史散歩」第2回「石狩八幡地区と河口右岸を巡る」の見学学習を開催しました。講師は、第1回に引き続き石狩市郷土研究会事務局次長 安田秀司さん、受講生は24名でした。

安田さんから、「皆さん、おはようございます。今日は聚富まで足を延ばすが19カ所を巡る内容となる。個々の場所がどこかと繋がっているということを意識してもらうと面白い。」という言葉で始まり関連する場所について具体的な解説がなされた。

1. 石狩河口橋

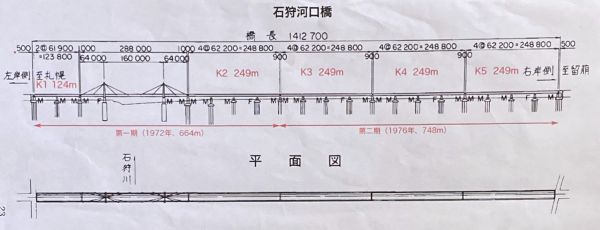

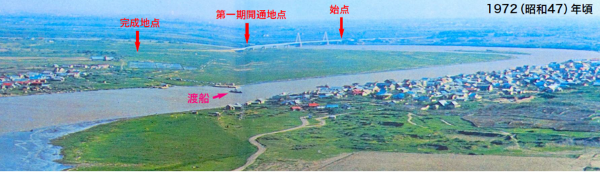

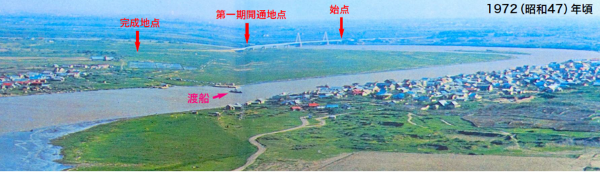

普段は何気なく車で渡っている橋であるが、今日は第一期工事部分(K1~K2)及び第二期工事部分(K3~K5)の区切りを確認しながらバスを走らせた。

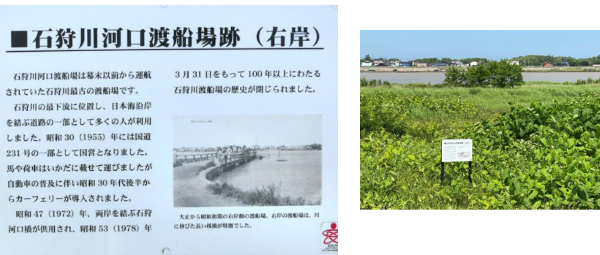

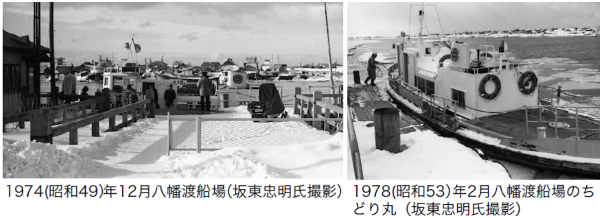

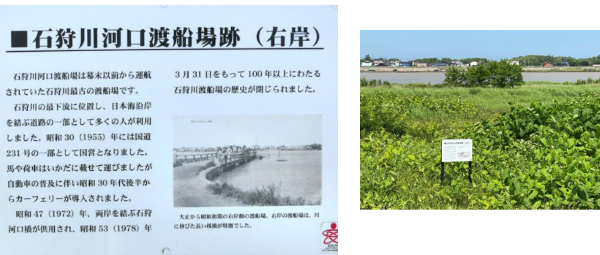

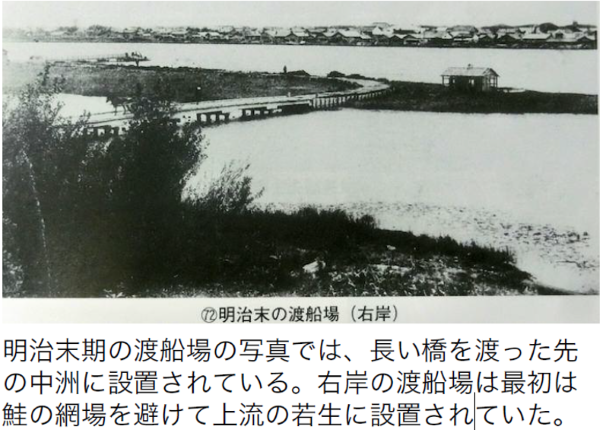

石狩川の河口に橋を架けてほしいという要望は早くからあったが、河口部の川幅は1,500mもあるうえ、石狩川下流部には軟弱地盤が広がっており、技術的にも予算的にも困難なものであった。このため、長らく渡船による往来が行われていた。1953年(昭和28年)に二級国道231号が指定され、1955年(昭和30年)には渡船が国営となり「動く国道」とも呼ばれたが、交通量の増大により、最盛期の昭和46年には1日平均4,000人以上、車両1,500台以上を運ぶまでになっていた。架橋の必要性が高まったことから、当時の最新の基礎工法を用いて1967年(昭和42年)に1期工事が着手され、1972年(昭和47年)7月に左岸堤防から664mの部分が完成し部分供用が開始された。その後、石狩川下流部の堤防整備(生振築堤)に伴う2期工事が行われ、1976年(昭和51年)11月に全長1412.7mが完成した。この橋の完成により、国道231号はルートが切り替えられ、1973年(昭和48年)に石狩渡船は町営に戻ったが1978年(昭和53年)3月31日に廃止された。

橋の上からは正面に樺戸三山(神居尻山947m、ピンネシリ1100m、隈根尻山971m)、その右に阿蘇岩山418mがよく見える。

2. 八幡墓地

〇樺太アイヌの碑は、アイヌの人たちからの強い要望があり石狩町(当時)が建立した。

<碑文紹介>樺太アイヌの碑

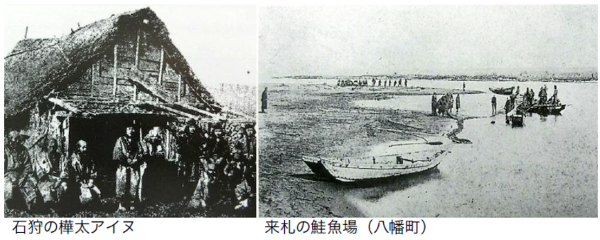

1875(明治8)年に日本・ロシア両国が調印した樺太・千島交換条約により、日本政府は、ロシア領となった千島列島北部に住んでいた千島アイヌを、北海道とその近くの島に移住させようとしました。なかでも樺太アイヌの人たち108戸841人は同年秋、北海道宗谷地方に移り、翌年さらに、石狩河口の上流にある江別対雁に土地を与えられ、強制的に移住させられました。樺太アイヌたちは、故郷を遠く離れた地で鮭漁や鯡漁などを営み、多くの者が漁場の近い、ここ石狩の来札などに居を移しました。しかし、1880(明治38)年に伝染病のコレラが流行し、集団生活を強いられていた樺太アイヌの多くは病に冒されました。さらに、1886(明治19)年の天然痘、コレラの大流行によって300人もの尊い命が喪われました。

1905(明治38)年、日露戦争講和条約によって樺太南部は再び日本の領土となり、ようやく帰還することができました。樺太アイヌは、日本の立ち上がりの時代から、国家間の領土争いに巻き込まれ、筆舌に尽くしがたい辛酸とともに歩んできたのであります。こうした歴史のなかで、ここ来札の地で、樺太アイヌが暮らし、そして亡くなっていったことを碑に刻み、永く伝えてゆくものです。 2002(平成14)年9月 石狩市

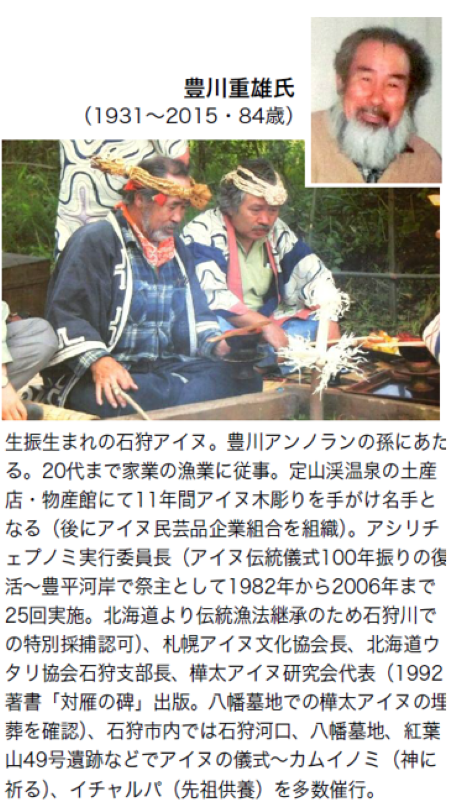

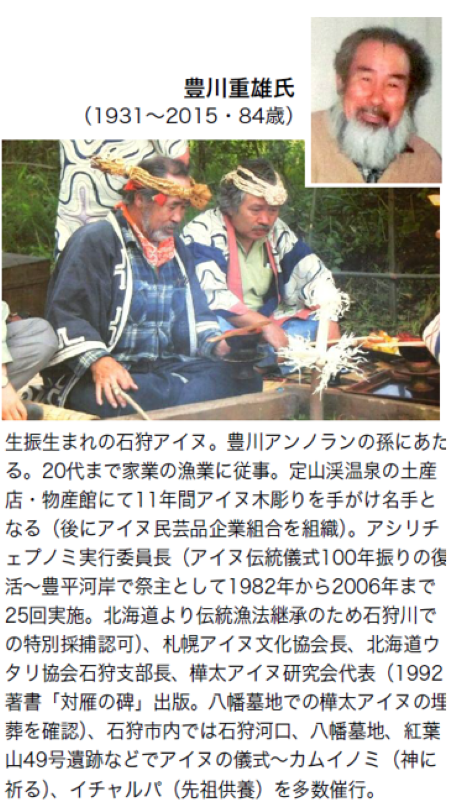

この碑が建ったのは、石狩アイヌの豊川重雄氏が10年に及ぶ嘆願と尽力による賜物であることを知って欲しい。

戦後間もない頃、八幡町在住の鉾井光雄氏が八幡墓地の北東端に隣接した所有地の一画を開墾していた際に10体近くの人骨とガラス玉、刀の鍔、金属製品、漆器の破片、古銭、耳飾り、根付け様の品などが一定の範囲で出土。人骨は供養の後、八幡墓地内に埋葬し、出土品は木箱に入れて保管していたとのこと。その存在を1994年に町教委学芸員が知り、鉾井氏より砂丘の風資料館に寄贈され保管された。

〇榎本氏女子墓 他一基

石狩に残る女性の墓碑としては最古(1860年万延元年)のもの。

3. 東小学校記念碑

石狩東小学校は、若生小学校と発泉小学校を統合して昭和27年開校。昭和64年(平成元年)に高岡小、美登位小と統合することとなり開校から36年間で閉校(八幡小が新設される)。石碑は昭和46年、開校30周年記念として平取町二風谷の沙流川石を運び建立。閉校にあたり裏面に「我等が学舎石狩東小学校跡地」と刻まれた。その後、八幡1丁目の「めぐみ公園」内へ数10m移設。

4. ワッカオイ遺跡

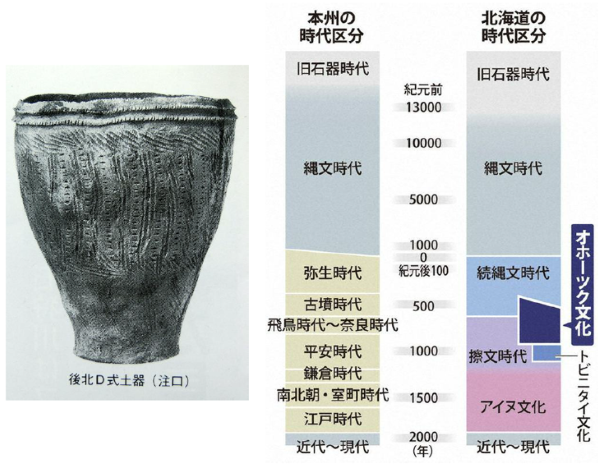

石狩市内には登録されている遺跡が220件ほどある。そのうち大規模な発掘調査が行なわれた主な遺跡に、①上花畔1遺跡②石狩紅葉山49号遺跡③志美遺跡群④紅葉山33号遺跡⑤若生遺跡群などがある。これらの遺跡発掘調査は1970年代~2000年代の開発事業に伴い実施された。ワッカオイ(若生)遺跡群は全部で4カ所。この中で特に重要なのが、若生C遺跡である。

石狩市若生遺跡は、続縄文時代から擦文時代の遺跡である。昭和49年から51年にかけて石狩川改修工事にともない調査され、その際に出土した続縄文時代の墳墓からの資料は、同時期の指標となるもので全道的な評価が高い。石狩八幡町遺跡ワッカオイ地点(現:若生C遺跡)で多数発見された墓のなかでも第20号墓は、9体の遺体を同時埋葬した合葬墓でとくに貴重である。指定文化財の土器は、それらの遺体の痕跡に伴って出土したもので、いずれもベンガラで彩色されており、当時の埋葬儀礼を知る上でも貴重な資料であり、続縄文時代後半期の代表的なものである。

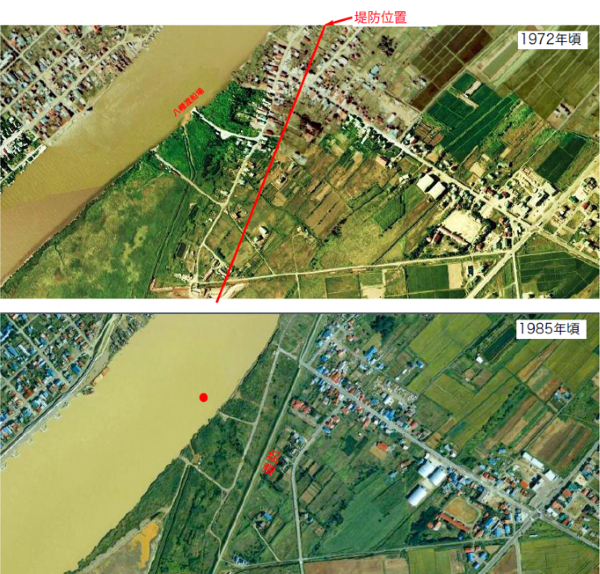

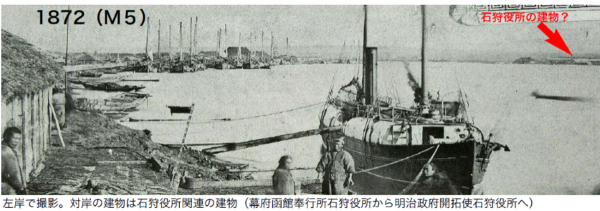

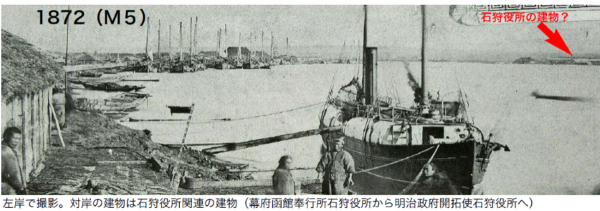

5. 石狩役所跡・若生小学校跡

この場所は約2000年前の海岸線として砂丘が発達し、ワッカオイ遺跡群(続縄文後半期・擦文期/4C~8C)を形成し、その後、近世にはアイヌ交易や石狩川河口の漁業の拠点として栄え、幕末には函館奉行所石狩役所が置かれて武家屋敷なども造られた。近代からは明治政府の役所として使われ、舟運の玄関口、蝦夷地開拓の要衝(倉庫群)としての役割を担ったのち、小学校敷地となるなど、めまぐるしい変遷を経て来たが、昭和50年代の石狩川堤防の造成整備にて、まちは消滅した。

石狩役所はイシカリ場所の場所請負制度廃止に伴い幕府によって設置された行政機関。函館奉行の支所的な位置づけで調役、その下に調役下役、同心、足軽などがいた。安政6年に勤番所を移築、調役らの役宅、長屋、文武稽古所(教導館)が新築され、40棟以上の建物が建ち並んだ。大政奉還、明治維新により明治元年、石狩調役樋野恵助が兵部省の井上弥吉に引き継ぎを行った。建物は兵部省、さらに明治2年からは開拓使石狩出張所として使用。出張所は明治8年に左岸に移転するが、札幌開府のため若生の川沿いには開拓使の倉が立ち並び、物資が石狩川から運ばれる基地となった。後に残された建物は払い下げられ、一部は「武家屋敷」と呼ばれ民家として利用された。明治19年設置の石狩小学校若生分校の校舎は「武家屋敷」のひとつだったという。

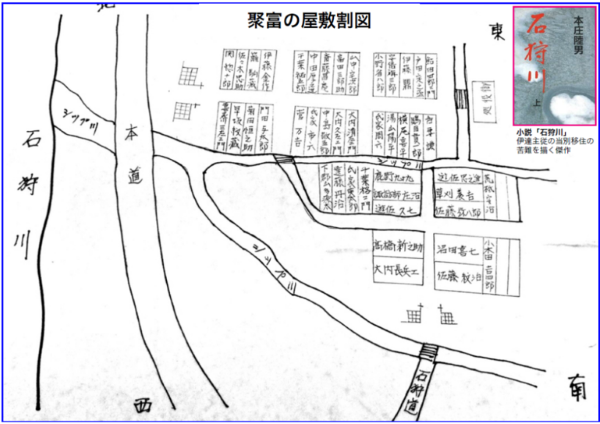

6.仙台藩士倉庫建設地

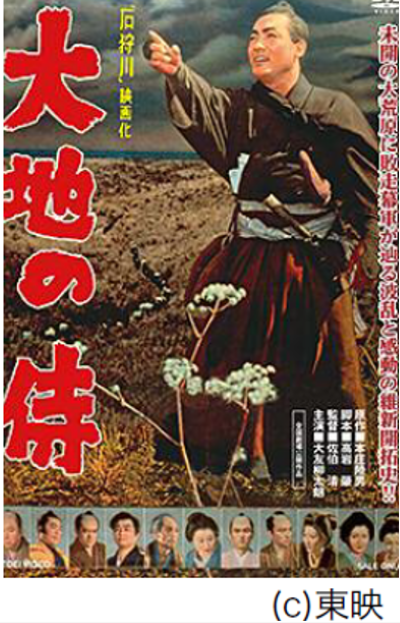

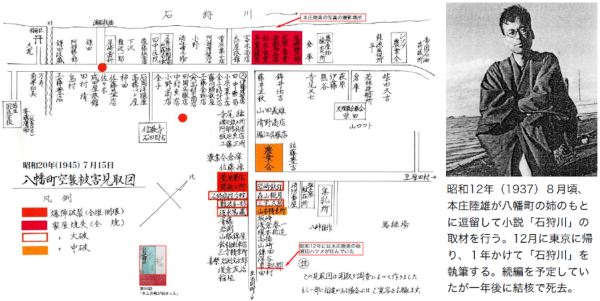

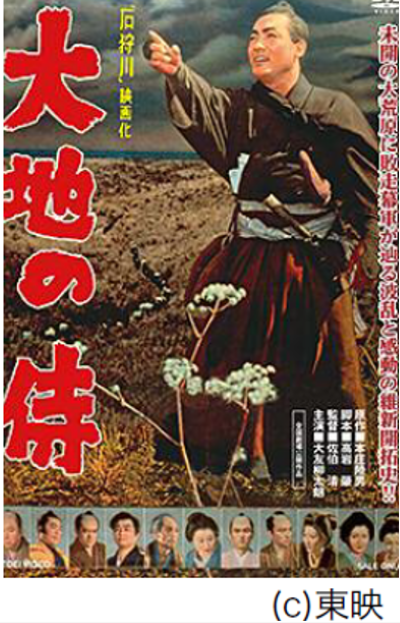

1956年公開の映画「大地の侍」は本庄陸男の「石狩川」を原作とする映画だが、明治4年に聚富に上陸後、当別に移住して開拓を進める仙台藩岩出山の伊達邦直主従の苦闘が描かれる。その中で金銭に窮した一行が開拓使から倉庫の建設を請け負い、急場をしのぐ場面があるが、石狩役所の付近で下流側がその場所と推察され、それはこの付近ということになる。映画の撮影では石狩でのロケもあったとのこと。なお、映画では新築で描かれる倉庫建築だが、実際には幹部の鵙目貫一郎の日記によると、倉庫6棟の移設工事だったそうである。

7.旧町営育成牧場跡

広大な河川敷地の有効利用と畜産振興を目的に、昭和30年6月から若生町の河川敷に開設された町営牧場は、牛や農耕馬を一時預かって放牧。広さは72町歩(約71万4千平方米)、周囲約1.5kmでバラ線の柵を巡らせていた。北海道ではただひとつの河川敷を利用した牧場。河川敷は北海道開発局の所有のため、町が国から年間10万6千円で借受け、各農家からの牛や馬を5/20から10/31までの5ヶ月間預かった。二年目の昭和31年には馬が60頭、牛が40頭ほど預かった。豊富な牧草が生えていたため、やせた家畜もみるみる太って閉場の10月末に各農家に引き取られていった。最盛期には200頭近く預かり、最高額だった昭和35年度の牧場歳入は84万円余り。昭和40年を過ぎると農機具が農耕馬に代わりだし、昭和50年からは築堤工事が開始され、昭和51年で幕を閉じた。

8.旧渡船場跡(若生)

9.旧渡船場跡(八幡)

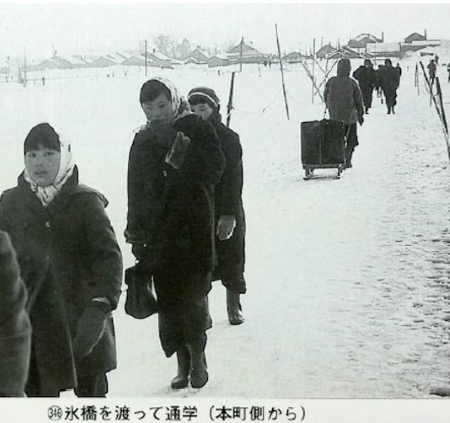

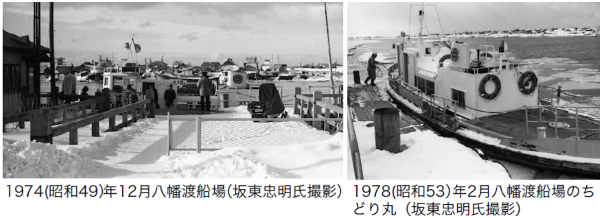

1972年7月の河口橋開通により車運搬のフェリーは廃止となるが、旅客運搬の渡船は

1978年3月末まで運航が継続される。1974年はすでに橋が開通後に運航している渡船で、1978年の一枚は終航一ヶ月前の様子である。また、氷橋は1959年の鉄船のやはた丸の就航により廃止となる。

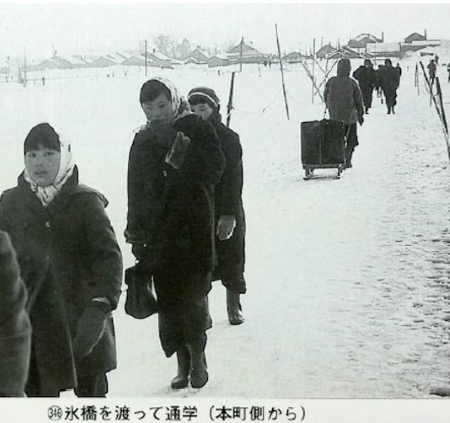

氷橋の写真は本町側から当時の八幡町をとらえた貴重な一枚。

氷橋の写真は本町側から当時の八幡町をとらえた貴重な一枚。

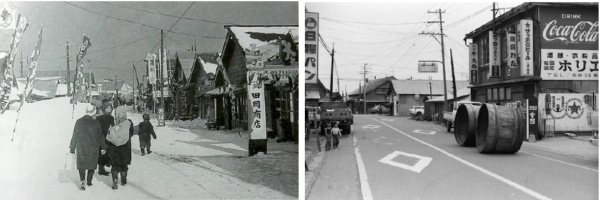

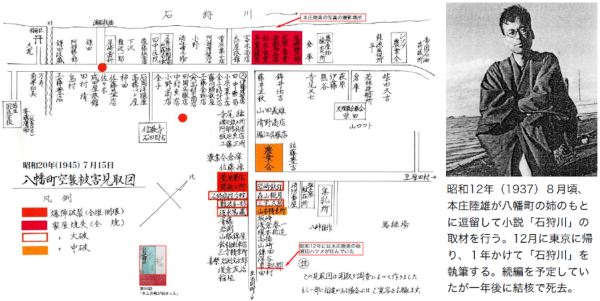

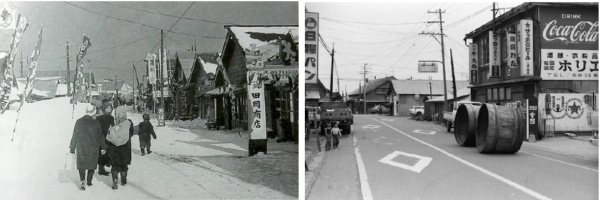

10.旧八幡市街地跡・八幡空襲被害地跡

昭和50年堤防拡張工事のためにこの付近一帯の住民は立ち退きを余儀なくされた。移転の対象となったのは家屋、倉庫、公共施設などあわせておよそ140棟。かつての八幡町市街地は国道231号線沿いに移動した。しかし、移転先に町が用意した八幡エリアの宅地に居を構える人は予想より少なく、札幌市や花川エリアへの人口の流出も多かった。

堤防に沿った道で八幡空襲があった場所(富木商店から5件が赤くなっている箇所)になる解説がなされた。

11.アシリチェプノミ祭祀場跡

アシリチェプノミは昭和62年(1987)、(豊平川河畔での6回目から)行われていたアイヌの儀式(基本的に毎年9/15)で、札幌アイヌ文化協会(豊川重雄会長)が特別許可を受けて石狩川の鮭を捕獲する際に実施していた。実は明治まで数百年にわたり石狩川を始めとする全道各地の鮭川で行われたアイヌの重要な儀式だったが河川での漁の禁止により中断を余儀なくされたもの。アシリ(新しい)チェプ(鮭)ノミ(祈る)で、「新しい鮭を迎える儀式」という意味。鮭がふるさとの川に帰ってきたことを歓迎し、神々に感謝を捧げます。明治時代までは必ず川の河口で、雄鮭を用いる厳格なものでした。

アイヌにとって鮭は冬を越すため絶対に必要な食料で、彼らは鮭を「シイベ(本当の食物)」、「カムイチェプ(神の魚)」と呼ぶ。アシリチェプノミは、まず初漁で獲れた鮭を祭壇の前に置き、神々への感謝と祈りの言葉が捧げられる。次いで石狩河口の神、阿蘇岩山の神、村の神、手稲山の神などのイナウ(御幣)に濁り酒を塗って感謝の気持ちを表す。

※広報いしかり2004年11月号掲載「いしかり博物誌」より抜粋

12. 八幡稲荷神社

八幡稲荷神社は、もと若生にあり、若生稲荷と称された。創立年は不明だが幕末期にはあったという。荒井金助が勧請した稲荷社とは別である。昭和25年渡船場の移転で八幡町に移築。その際に来札にあった稲荷社を合祀。境内地寄進記念碑は昭和23年10月建立。清野亀太郎翁による土地の寄進。

13.来札アイヌ居住区跡(川の中)

明治8年(1876)樺太千島交換条約によりロシア領となった樺太南部のアイヌ108戸、841人を対雁に強制移住させたが、もともと漁業や狩猟をしてきた樺太アイヌには馴染めず、多くが石狩の来札に移って、石狩や厚田で鮭・鰊漁に取り組んだ。しかし明治13年に流行したコレラや19年に流行した天然痘で300人ものアイヌが亡くなった。明治38年、日露戦争後の日露講話条約により樺太南部は再び日本領となり樺太アイヌの人々は帰還した。

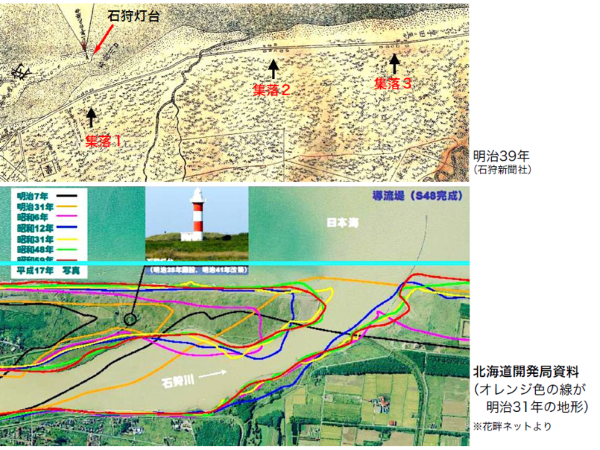

来札のアイヌ集落は地図(明治39年)で見ると石狩燈台の対岸と、そこから北東に二箇所、合計3箇所認められる。これらの場所は開発局資料での明治31年の地形(オレンジ色の線)と近いと思われるが、現在の地形と照らし合わせるといずれも川底になってしまった地点であり、現在、樺太アイヌの集落の痕跡を辿ることはできない。

※来札の地名はアイヌ語で「ライサツ」=死んで干しあがった川に由来するという。この付近の川では干上がってしまった川があったのかもしれない。

14.第一水制工・第二水制工

石狩川河口の地形変化図でも分かるように、明治から昭和初期にかけて石狩川河口の変化は著しく、毎年20m以上の移動が認められた。澪筋の移動は漁船の航行にも支障をきたし、また、昭和6年の生振捷水路、昭和8年の当別捷水路の完成で洪水量の流下が増すことから、河口の安定化対策が求められ、その最初の工事として昭和9年から11年にかけて第一水制工が、続けて300m下流地点に昭和12年から14年にかけて第二水制工が施工された。それぞれ100m、130mの川岸から垂直に突き出た構造物で、文字通り「水の流れを制して」右岸の侵食を食い止め、川の深さを維持する効果がある。その後も4つの水制工が作られるが、事実上第一、第二水制工完成時点で河口の変化は止まった。昭和48年(1973)に完成した河口導流堤は河口からの流れを安定化させるもので、河口の位置変化には直接関与していない。第一水制工、第二水制工は石狩川河口治水における記念碑的構造物である。

15.伊達主従聚富入植地跡

戊辰戦争において仙台藩は奥羽越列藩同盟の盟主として新政府軍と戦い敗退し、62万石から28万石に縮小。仙台藩の支藩である岩出山藩は1万5千石が58石への減封、城は召し上げ、家臣は武士身分剥奪で無禄となり帰農へと通達される。そこで藩主伊達邦直は家臣救済を北海道開拓に見出し、賊軍の汚名返上と家臣団の存続を目指した。

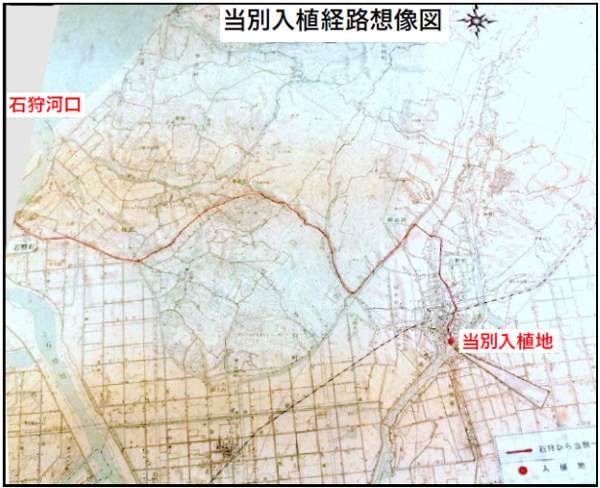

当初、許可された空知郡奈井江は交通があまりに困難なため、別の地を願い出て、陳情を重ね、ようやく厚田郡シップへの許可がおり、明治4年、51戸、180人の移住を決行。幾多のトラブルに見舞われがら聚富に辿り着くも、そこは強風と砂地の痩せ地で作物の生育には全く適さず、開拓使へ再度の願い出て、当別への再移住となった。

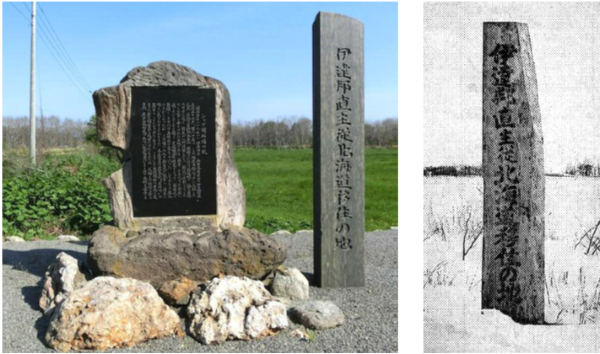

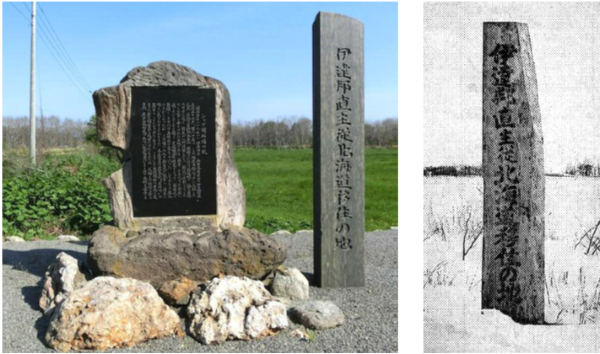

16.伊達邦直主従北海道移住の地碑

当時は入植地に近い場所に建立された木造の碑であった。その後、車でアプローチしやすい場所に移動して平成8年10月に伊達邦直の子孫で、当時、当別町長だった伊達寿之氏の名を刻んで石造で再建立された。

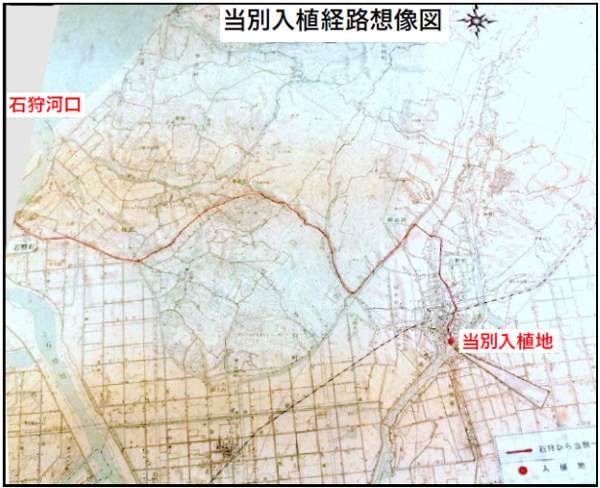

坂田資宏氏による聚富から当別への入植経路の想像図である。明治4年8月にこの経路で一行は移動したとされる。高岡の丘陵地を通り、地蔵沢を抜けて沢沿いに大きく迂回しながら達している。

17.石狩川河口(川口灯台跡地)

日本第三位の大河石狩川268キロの終着点。大きな川の河口の多くが港や工業地帯などに開発される中、石狩川は自然を残す貴重な川。100m先には1973年に開削整備されたシラツカリ川河口があり、単床ブロックで護岸されている。1991年までここには入河する船の為に澪筋を示す石狩川口灯台(導灯)があったが廃止された。導灯は大正5年(1916)から位置を変えながら設置されてきた。

18.聚富原生花園

厚田村の時からすでに生態系保護地区として守られてきたエリア。かつては海浜地区だったところが浜の拡大で草原性環境に変化し安定した植生となった。通常立入り禁止。

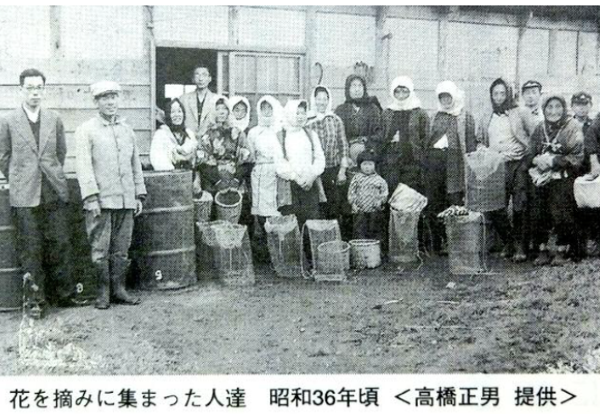

19.ハマナス花弁集荷所跡

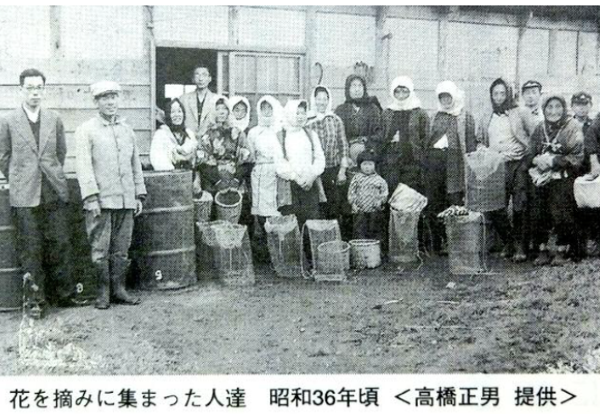

昭和20年(1945)、曽田香料(本社東京)が札幌市西区琴似に札幌工場を建て、ハマナス香水の生産を始めた。その香水は1kg25万円(米60kgが3,280円の時代)したそうである。北海道のハマナスは良質で石狩、聚富、網走、北見などから集められ、採集した花びらは直ちにドラム缶で薬用アルコールに漬込まれた。100kgもの重さで満杯になり、3本になると回収された。聚富の集荷所は高橋宅で昭和23年から45年の22年間続いた。最盛期は6月で、5月はじめから8月初めまでの期間中に10トンになる年もあった。働き手は農家の主婦が主で、田植えが終わった時期の副収入だった。

最後に、安田講師より「カシワ天然海岸林の最北端地点が下図になるが、銭函から続く海岸線の緑色の部分が全てカシワ林で石狩川を渡って約20㎞続いており最終地点になっていることを記憶に留めて欲しい」という言葉で締めくくられました。

第2回見学学習は好天に恵まれ、安田講師の解説に受講者の皆さんは満足感のある笑顔でした。

最後に受講生の感想を一部紹介します。

「昨年に続き4回参加させていただきました。安田講師の軽妙な説明、そして貴重な資料をいただき石狩の歴史・文化・自然にふれることが出来ました。ありがとうございました。来年も[続き?]があれば是非参加させていただきます」「初めて訪問する風景に感動しております。開拓とロマンと悲しみが石狩に住んでいる事に勇気を・・・」「地名以外ほとんど知らないことばかりでした。そして、アイヌの生活についてもその苦労が伝わり、今に残していることも貴重なことだと思います。大変わかりやすい説明で準備を含め改めてお礼申し上げます」「詳細な資料と立て板に水のような解説、安田様ありがとうございます。八幡地区の歴史の理解を深めることができました。石狩川右岸の河口を初めて行くことができ感謝してます」「ご説明が興味をかき立てることに加え、資料も充実しており、帰宅後も見返したり、再訪時の参考となるものでした。準備にもご苦労があったと推察します。ありがとうございました」「八幡地区の歴史・自然を知り得た。安田さんのガイドは最高です。石狩川河口右岸を見たのは初めてで、堤防・導流堤等の学ぶ素材が多くありました。かわたびプランの作成に反映させたい。石狩歴史散歩の各コースは、一般向けのツアーになると思います」「すばらしい石狩歴史散歩でした。第1回、第2回共に見応え聞き応え、資料の読み応えがあり感動!!講師の安田氏の実力・努力に感服しています。海岸に行く歩道のために草刈りをされたことも含め配慮の深さに頭が下がります。来年も是非石狩歴史散歩を実施してください」「講師の方の話がたいへん上手でわかりやすくとてもよかった。個人では行けない所やわからないような所へ行くことができ、このような機会を作って頂き感謝してます」

氷橋の写真は本町側から当時の八幡町をとらえた貴重な一枚。

氷橋の写真は本町側から当時の八幡町をとらえた貴重な一枚。