主催講座10「北海道の宇宙産業とその未来」の第2回目は、9月18日(木)、会場の石狩市花川北コミュニティセンターに北海道大学大学院教授の永田晴紀先生を講師として迎え、北海道における宇宙産業の現状と未来、そこに大学や人材育成がどのように関わっているかについて講演をいただきました。受講者は31名でした。

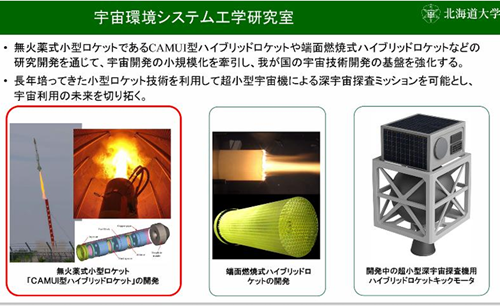

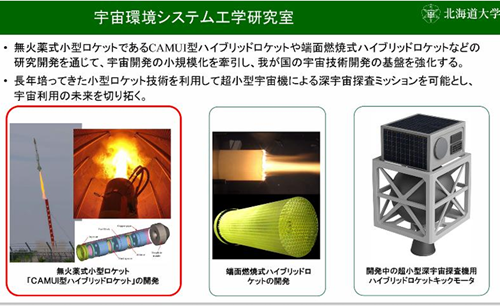

永田先生は同大学院の工学研究院機械・宇宙航空工学部門の宇宙環境システム工学研究室において宇宙推進工学の専門家として、日本航空宇宙学会賞(技術賞)などの学会賞を受賞。長年にわたり学生の育成や産学連携、地域・宇宙産業との橋渡しを行っておられます。

以下は、当カレッジ初めての試みとして講演内容を音声データ文字起こし機能とチャットGPTの編集機能を使って取りまとめた講座報告です。

1.講演の冒頭と自己紹介

北海道大学・永田教授(写真右)による講演は、宇宙産業の現状と研究の最前線、そして北海道における宇宙開発の意義と展望を幅広く語る内容であった。教授は1965年生まれ。1970年、日本初の人工衛星「おおすみ」打ち上げが成功した年にはまだ幼児であったが、幼少期から宇宙関連のニュースに強い関心を抱いたという。特にアポロ計画の映像に心を奪われた体験が、後の進路選択に直結した。

当時はロケットそのものよりも、打ち上げに携わる技術者や研究者の姿に魅力を感じ、「この人たちと一緒に働きたい」と考えるようになった。母親に相談すると「東大に行けばその夢が叶う」と背中を押され、東京大学を志望。実際に航空学科に進学し、宇宙工学の道を歩み始めた。博士号取得後は日産自動車の宇宙航空部門に所属し、実用ロケットの研究・開発に従事。その後、北海道大学に着任し、教育と研究の双方に力を注いでいる。

2.ロケットの魅力と研究哲学

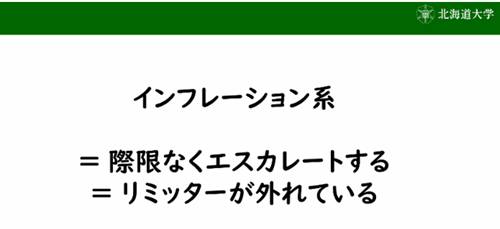

永田教授はロケットの魅力を「リミッターがなく、ブレーキもない存在」と説明した。蒸気機関や内燃機関といった歴史上の推進機関は、必ず物理的な制約に直面してきた。ところがロケットは酸化剤も燃料も自ら運び、空気に依存しない。そのため宇宙空間でも作動し、原理的には限界が存在しない。「際限なく広がる世界観こそが、ロケットの最大の魅力」と語り、この姿勢は研究活動だけでなく、学生教育にも反映されている。

「学生のリミッターを外し、ワクワク感を与えることが教育者の役割だ」と教授は強調する。実際、研究室では失敗を恐れず挑戦を重ねる雰囲気を大切にしており、挑戦が新たな成果につながる循環を生んでいる。

3.北海道と宇宙開発の歩み

教授が北海道に拠点を移した背景には、1990年代から続く宇宙基地誘致活動がある。当時、宇宙開発事業団(NASDA)が進めていた往還機「HOPE」の実験場候補地に北海道が名乗りを上げた。自治体、大学、産業界が一丸となって誘致を進めたが、最終的には実現に至らなかった。しかし、その失敗が逆に地元の宇宙活動を継続させる原動力となった。

教授は「30年以上活動を続けてきたこと自体に意味がある。他地域がまだ"誘致"の段階にあるのに対し、北海道は自前で宇宙技術開発を行う段階にある」と格の違いを強調した。その象徴が「北海道スペースポート」であり、国内外のベンチャー企業が利用する射場として注目を集めている。また、2019年には北海道経済連合会が「宇宙シリコンバレー構想」を提言。宇宙関連産業を核にした教育・研究・産業のエコシステム形成が本格化している。

4.Fキューブ(F³)工学の教育研究拠点の取り組み

また、教授は大学の研究室内外の人材育成や新規プロジェクト創出の場として「Fキューブ(F³)」の取り組みにも触れた。これはFrontier(海洋、空、宇宙)で働く機械システムを、北海道の広大なFieldを活かして、要素技術開発に留まらず実機全体の開発もしくは実機への実装(Final product)まで視野に入れて開発する、をキーワードに掲げ、学生や若手研究者が自由に挑戦できる小型実験や事業のためのプラットフォームである。Fキューブでは、研究室の枠を超えて異分野のアイデアを試作・実証に結び付けることができ、起業前段階のインキュベーション的な役割を果たしている。実際にここから複数の新規事業や研究プロジェクトが立ち上がり、北海道発の宇宙関連ベンチャーを下支えする仕組みとして注目されている。

5.ハイブリッドロケットの研究と技術的特徴

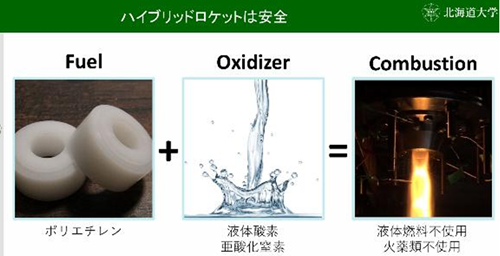

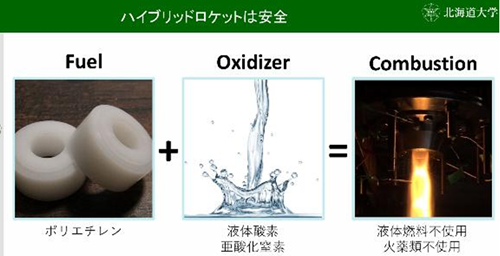

永田教授率いる研究室の中心的テーマはハイブリッドロケットの開発である。液体ロケットは消防法、固体ロケットは火薬類取締法の規制を受けるが、ハイブリッドロケットはそのいずれにも当たらない。この特性により、安全管理費用を大幅に削減できる。従来なら億単位の資金が必要だった打ち上げ実験を、数百万円から数千万円規模で実施できるようになり、大学研究として持続可能な体制を築くことが可能になった。

この代表的成果が「カムイロケット」である。従来型では燃料の燃焼速度が遅く推力が小さかったが、永田研究室は「衝突噴流方式」を導入。生成した燃焼ガスを下流燃焼面衝突させ、強力に加熱することで燃焼速度を飛躍的に向上させた。結果として高推力と安定性を両立し、国際的な教科書にも掲載される技術となった。

カムイロケットの打ち上げ実験は、北海道大樹町や赤平市の植松電機の敷地で実施されてきた。全長数メートル規模の小型機体を用い、到達高度は数百メートルから数キロメートルに達する。実験は安全に配慮しパラシュート回収を行いながら、燃焼効率や制御技術を検証するとともに、学生が設計から運用までを実体験できる教育の場として大きな役割を果たしている。

ここで教授は、北海道における産学連携の象徴的存在として「植松電機」の取り組みを紹介した。赤平市に本社を置く同社は、研究室の学生を含む多くの若手研究者に対し、打ち上げ実験の場を提供してきた。ハイブリッドロケットの小規模打ち上げ試験も同社の敷地で行われ、安全かつ実践的な学びの機会を支えている。教授は「植松電機の協力なしには、現在の研究や教育活動はここまで発展しなかった」と述べ、地域企業の存在が大学研究と直結し、裾野を広げていることを強調した。

6.研究成果の事業化とベンチャー誕生

教授は研究を社会実装につなげる姿勢を重視しており、研究室から複数のベンチャー企業が生まれている。

•Mjolnirスペースワークス

カムイロケットの技術を基盤に設立。従来の「打ち上げサービス業」ではなく、ロケットを「工業製品」として大量生産・販売する点が特徴である。年間300基の生産体制を目指し市場に供給できれば、小型衛星打ち上げ市場を事実上独占できると見込む。大量生産を可能にするのはハイブリッドロケットならではの利点である。

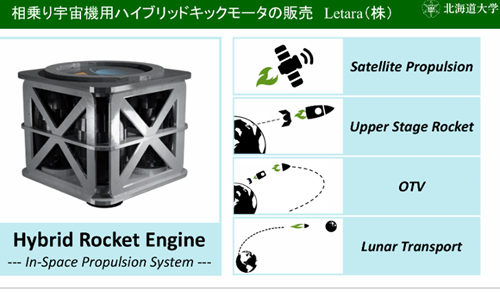

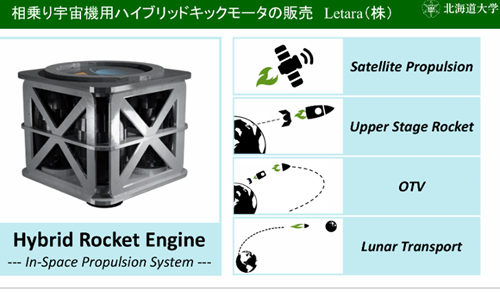

•レタラ

小型相乗り探査機を深宇宙に送り出すためのキックモーターを開発。静止遷移軌道※を活用し、比較的少ない推進力で火星や木星などへの到達を可能にする技術を目指している。国際的な探査計画とも連携できる潜在力を持ち、注目されている。※静止遷移軌道とは、地球の静止軌道に投入する際に利用される楕円軌道で、ここから追加の推進力を与えることで、火星や木星などの深宇宙へ効率的に到達できる軌道である。

•岩谷技研

成層圏気球による宇宙観光を推進。高度25kmから眺める地球はほぼ宇宙体験に等しく、独自の吊り下げ方式で安全性を確保。国際特許も取得しており、将来的には複数人を搭乗させた観光サービスを展開する計画だ。すでにチケット販売を開始し、事業化が目前に迫っている。

これら3社はいずれも内閣府の宇宙ビジネスコンテスト「S-Booster」で受賞。Mjolnirスペースワークスは最優秀賞、レタラはアジア・オセアニア賞、岩谷技研は審査員特別賞を獲得し、北海道発ベンチャーの存在感を示した。

7.宇宙産業の未来像と北海道の役割

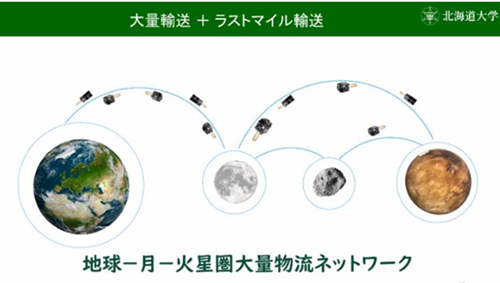

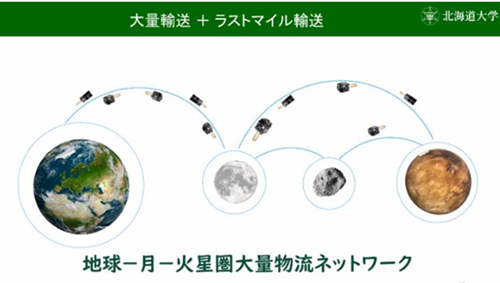

講演の終盤、教授は「地球―月―火星経済圏」の未来像を描いた。数十年後には、地球低軌道や月周回軌道、さらには火星周辺に拠点が設けられ、そこを結ぶ物流ネットワークが必要になる。現行のように巨大ロケットで一気に運ぶ方式では持続不可能であり、大規模輸送とラストマイル輸送を組み合わせる新しい仕組みが不可欠だという。ここで教授は、月面を活用したマスドライバー構想にも言及した。マスドライバーとは、電磁力を利用して物資を加速し、宇宙空間へ射出する装置である。地球上では空気抵抗や重力の影響が大きいため実用化は難しいが、月面では重力が地球の6分の1、かつ大気が存在しないため効率的に機能する可能性が高い。月で採掘した資源をそのまま宇宙に送り出し、宇宙ステーションや火星探査機に供給する仕組みが実現すれば、ロケットに依存しない全く新しい輸送システムが成立する。教授は「月にマスドライバーを建設できれば、地球からの物資打ち上げコストを劇的に削減できる。宇宙産業の構造が根本から変わるだろう」と述べ、その基盤技術の研究を進めることの意義を強調した。

最後に教授は広大な土地と射場環境、そして長年積み重ねてきた研究の蓄積が、北海道を世界の宇宙産業の拠点へと押し上げる可能性を秘めている。「宇宙輸送の基盤づくりに北海道から貢献できる」と強調した。

まとめ

本講座では永田教授の原体験から始まり、研究成果、産業化の試み、そして未来の宇宙像に至るまでを体系的に示す内容であった。失敗から学び続けた30年の活動がいま結実し、研究と産業、教育を結びつける新たな局面に入っている。教授の言葉「ワクワクがリミッターを外す力になる」は、参加者に深い印象を与える結びとなった。

《受講者の声から》

「すばらしいセミナーでした。久しくなかった感動でした。テーマと分かりやすく伝える内容や組み立てもさることながら、話法もよく洗練されている。今後も、関連してこの方のセミナーを続けて欲しい」

「北海道の宇宙産業のすばらしさを知り、心豊かな気持ちになりました。地球、月、火星圏への物流ネットワークの活躍から、現実になっている宇宙観光、ワクワクするインフレーション脳。未来を感じ感動しました」

「参加者の皆さん、実に真剣に聞き入っていたということは茅野市㋑、興味深い、すばらしい講座でした。これほどのものが北海道で札幌で、驚きでした。今後も本日の話を参考にして大樹町のロケット発射を見守りたい」

「大きな夢を聞きワクワクする講座でした」