9月16日(火)主催講座11「石狩湾新港30年のあゆみと今後の展望」の第1回「石狩湾新港30年の歩みと今後の展望」を石狩市花川北コミュニティセンターで開催しました。講師は田岡克介さん、受講者は41名、関係者3名、えりすいしかりネットテレビ取材1でした。

講師の田岡さんは前石狩市長で現在は石狩湾振興会会長です。

まず自身の自己紹介では石狩町役場に採用され、当時の田中実課長から新港担当を命じらて以来新港とは50年の関わりです。

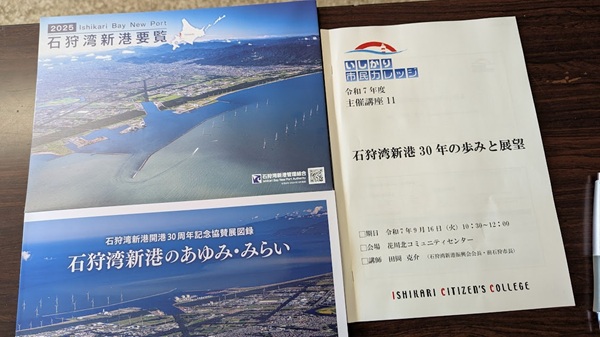

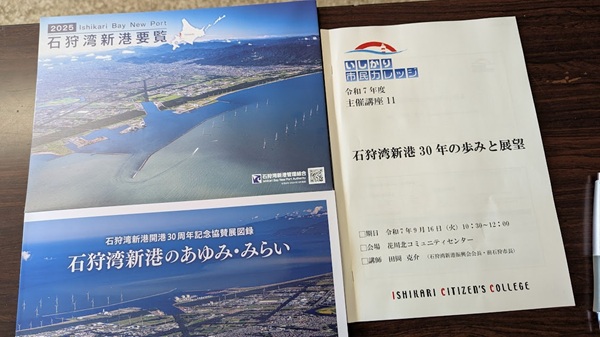

本日の受講者には(A)「石狩湾新港開港30周年記念協賛図録―石狩湾新港のあゆみ・未来」(石狩環境エネルギー産業推進会議(IEFA)と(B)「2025年版石狩湾新港要覧」(毎年発行されている)が配布され皆さん豪華な付録に大喜びでした。

資料(A)~石狩湾新港の諸計画(明治から昭和45年まで)では、江戸時代から河口港として北前船の寄港地として利用され明治開拓時代は人・開拓(札幌)物資の舟運の北海道の拠点としての位置づけにあった。しかし、河口港では用をなさず、日米和親条約で函館開港するが、太平洋側の前線として、石狩港は明治時代から地政学的の観点から数々の港湾構想がたてられていたことを100年構想と紹介。

P35では次第に具体化されていく経過、昭和45年「第3期北海道総合開発計画北海道原案」が決まるや、石狩町地主連絡協議会は「石狩方式」と称した一括・同時買収を求め、北海道との契約を暮れも迫った12月28日から30日までの3日間で80%1,000㏊を超える契約を終了した地主会の働きなどで早期の開港につながったことは100年の魂のなせる業と紹介されました。

【概要】

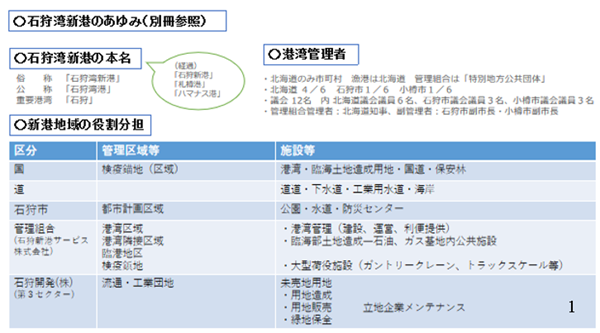

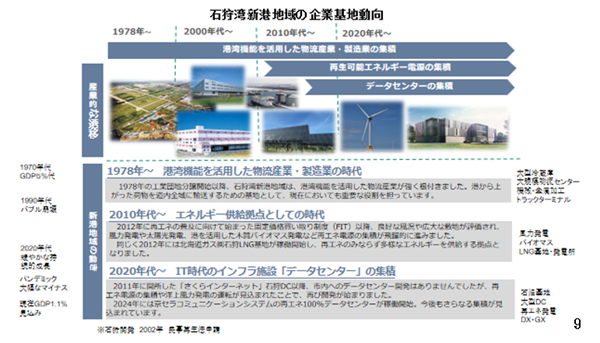

石狩湾新港は、公称「石狩湾港」として北海道の重要港湾に位置づけられており、北海道・石狩市・小樽市が共同で管理する特異な体制を持つ港である。1978年に工業団地の分譲が始まって以来、物流拠点としての役割を果たしつつ、産業や社会の変化に応じてその機能を拡大してきた。本稿では、この30年の歩みを振り返り、今後の展望についてお話しします。

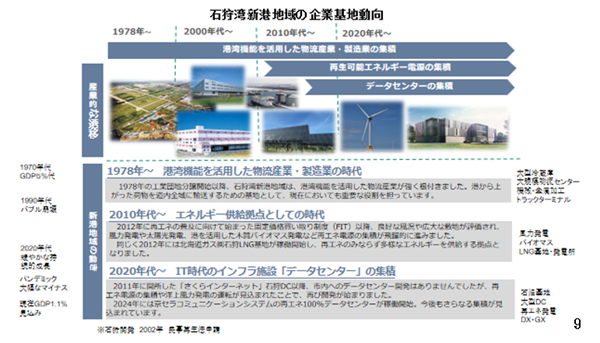

まず、石狩湾新港は当初から物流・製造業の拠点として整備され、道内全域に物資を供給する重要な基地となった。その後、国際物流ターミナルの整備やLNG輸入の開始により、北海道の経済活動を支える港湾機能が充実していった。

2010年代には大きな転機が訪れる。2012年に再生可能エネルギーの固定価格買取制度が導入され、石狩の風況や広大な敷地といった特性を生かして、風力発電・太陽光発電・木質バイオマス発電が急速に導入された。同年に稼働した北海道ガスの石狩LNG基地とあわせ、再エネと化石燃料を組み合わせた多様なエネルギー供給拠点としての性格が強まった。

さらに2020年代に入ると、再エネとITを融合させた新たな展開が始まる。2011年に「さくらインターネット」がデータセンターを立地させたことを契機に、石狩市は「北海道のデータセンター拠点」というブランドを確立した。その後、洋上風力発電の稼働見込みや再エネ電源の集積を背景に、新たなデータセンターの開発が進展している。2024年には京セラコミュニケーションシステムの再エネ100%データセンターが開業し、2026年には東急不動産などによる地域貢献型データセンターが稼働予定である。これらの動きは、生成AIの普及に伴う需要にも対応し、国内IT産業を支える重要拠点となることが期待されている。

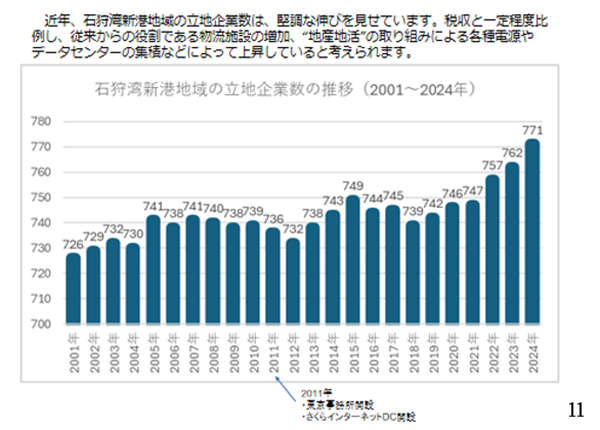

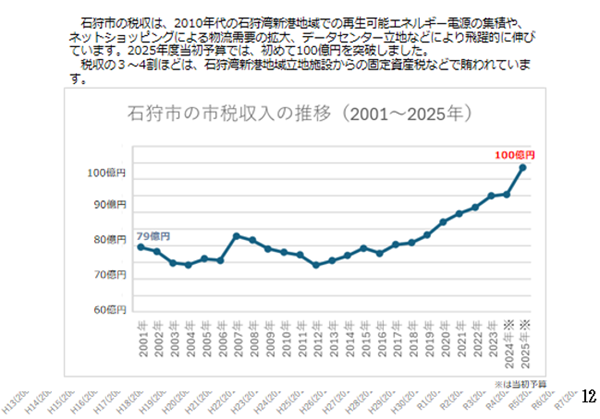

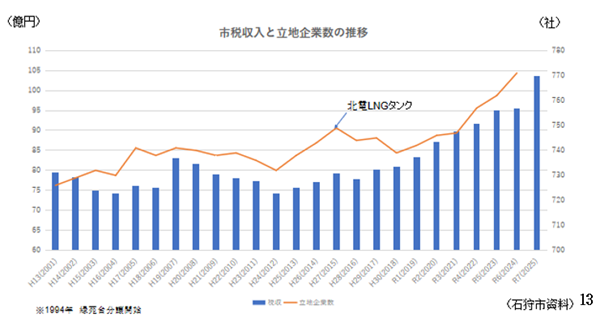

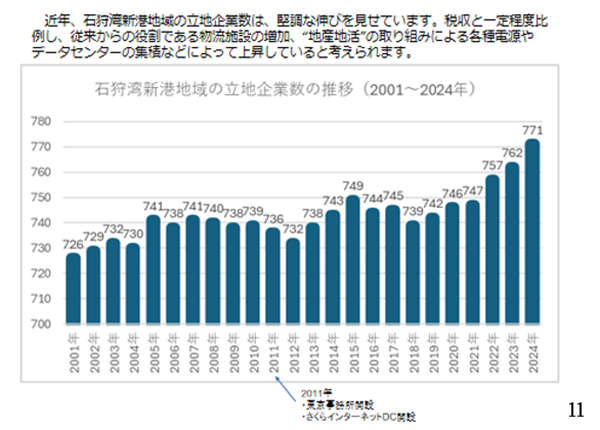

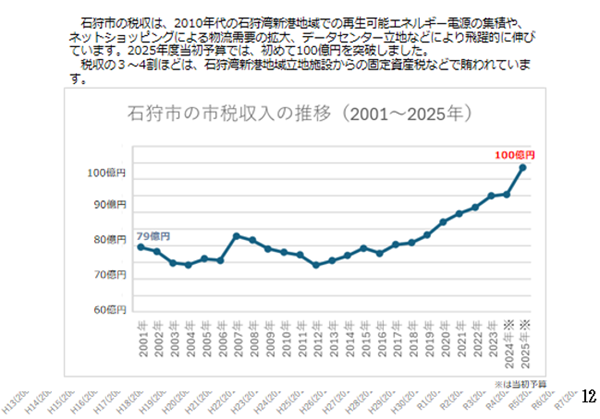

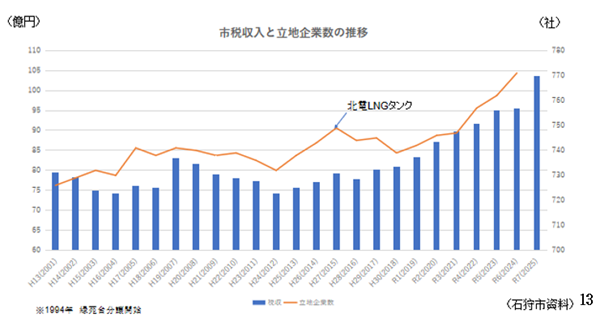

石狩市の財政面でも新港地域の発展は顕著である。2010年代以降、再エネ集積や物流需要の拡大、データセンター立地によって税収が急増し、2025年度当初予算では初めて100億円を突破した。そのうち3〜4割は新港地域の企業からの固定資産税等で占められており、地域経済の基盤となっている。立地企業数も増加傾向にあり、石狩市は「失われた30年」からの復活を遂げつつある。

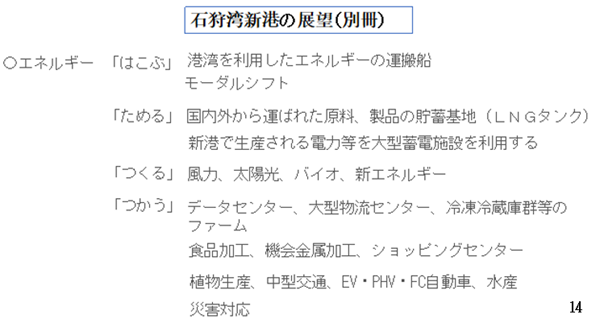

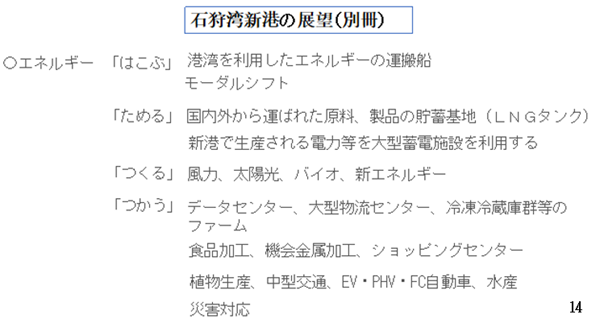

今後の展望としては、「はこぶ」「ためる」「つくる」「つかう」をキーワードに、エネルギーの輸送・備蓄・生産・利用を有機的に結びつける地域構造を形成していくことが示されている。具体的には、LNGや石油の輸送と蓄積、再エネ発電と大型蓄電施設の活用、データセンターや物流センターでの消費を組み合わせ、多様な産業を支える拠点へと発展する見通しである。さらに、食品加工や金属加工、植物生産、次世代自動車産業などとの連携も期待される。加えて、モーダルシフトによる環境負荷の低減や災害対応拠点としての強化も課題である。

石狩湾新港は、この30年で物流拠点から再生可能エネルギーとデータセンターを核とする多機能な地域へと進化した。今後は、エネルギーとデジタル基盤を結びつけることで持続可能な成長を実現し、北海道全体の発展と地域課題の解決に貢献することが期待される。石狩湾新港は、北海道の未来を支える中枢拠点として、さらに重要な役割を果たしていくだろう。

講義は配布資料(PP)に沿って進められた。

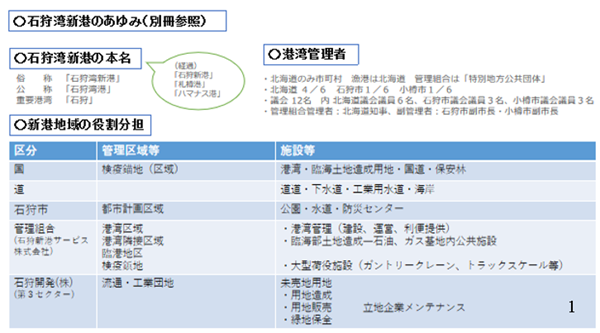

P1―

〇石狩湾新港の本名は「石狩湾港」で一般的に使われている「石狩湾新港」は俗称で名称を固定するに10年かかった。

〇港湾管理者ー石狩湾新港管理組合とは目的管理団体で北海道・石狩市・小樽市の3者。

〇役割分担を国・北海道・石狩市・管理組合(石狩新港サービス組合)・石狩開発(株)(第3セクター)が担っている。当初、上下水道は北海道だったが石狩市が水道、下水道は北海道が管理している。

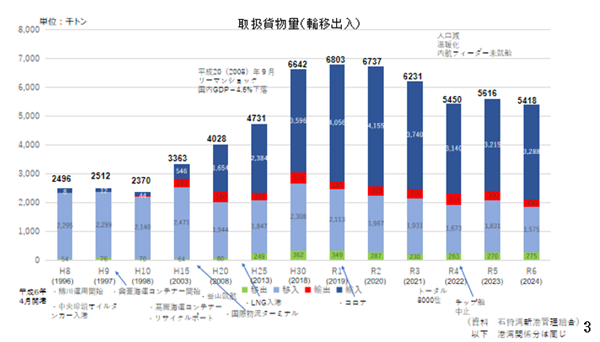

P2

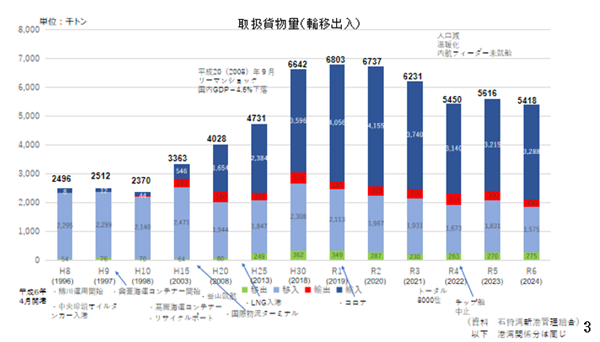

〇水深13m 12m岸壁 東ふ頭工事中

〇取扱貨物量(輸移出入)

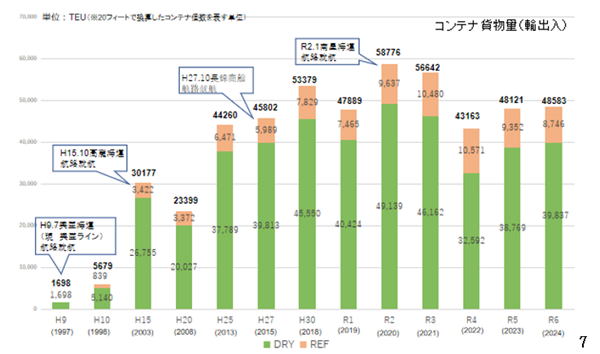

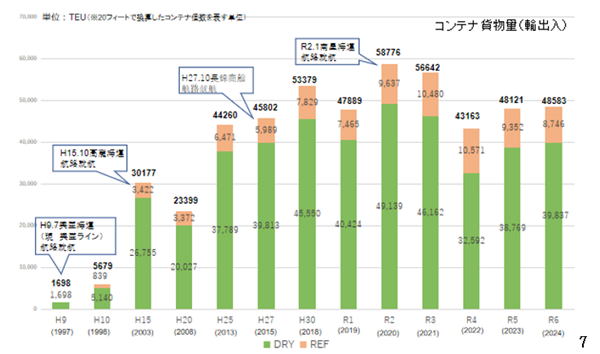

平成6年4月開港から30年 H9年コンテナ―開始、大きな転換点。

リサイクル構想(日本の鉄は東南アジアから需要高い)の追い風、H20年リーマンショック―日本への影響は比較的少なかった。R2年がピークだが物流形態の変化がある。

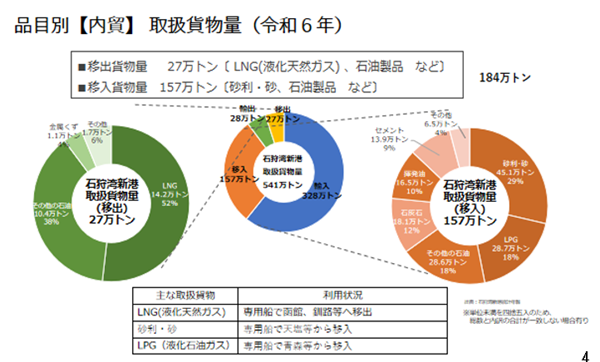

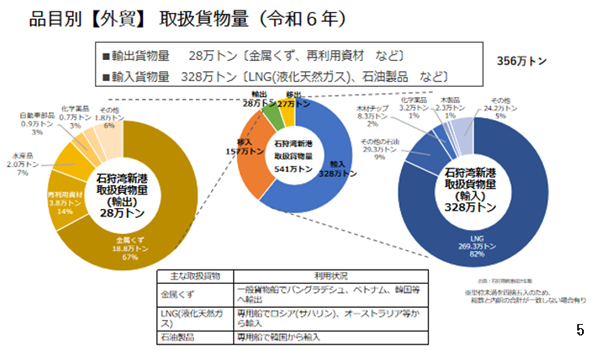

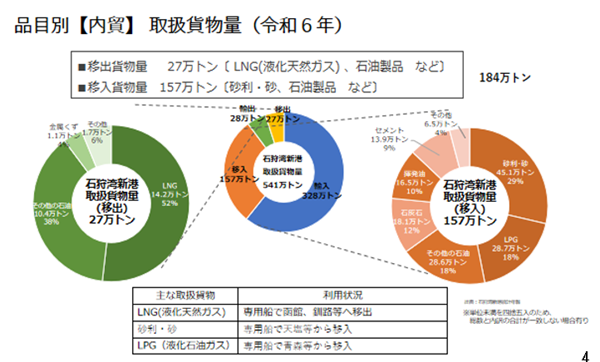

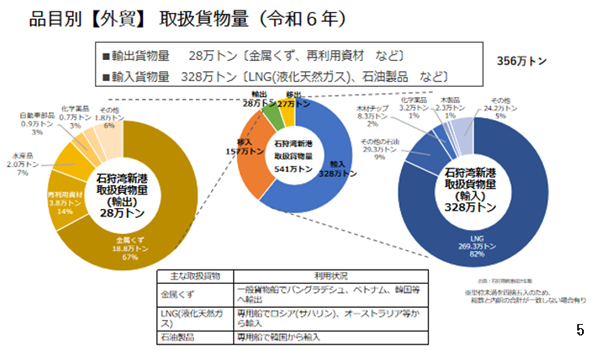

P3・4

〇品目別貨物取扱量【内易】【外易】

・物流形態の変化―大型から小型化、量だけで港湾の評価出来るのかという課題あり。

・セメントサイロには8つの仕切りがある。コストの安い物を供給する目的で効率化を狙った。

P5・6

〇外易コンテナ航路・コンテナ貨物量

北海道は北方圏交流の拠点を目指すべきで、釜山とは苫小牧のほうが近く、北海道の太平洋側は地理的に有利である。

釜山港の位置づけとハブ港をどうとらえるかという日本の国の感覚が問題。

石狩の特徴は冷凍設備を備えて、札幌消費地を控えていること。

韓国の3グループをまとめて、コンテナの効率化をはかる努力もした。

一方、日本のコンテナ会社は大きくなりすぎて、地方港湾のつながりがない。

危機管理上、代替え機能として備えが必要、荷物一極集中の問題点、見直しが喫緊の課題。

P8・9

〇石狩湾新港地域の企業基地動向・失われた30年からの復活 DX・GX戦略

・バブル時代に用地は飛ぶように売れ、中小様々な企業が入ってきた。

・全国市長会に参加した機会にIT化の流れをつかんだ。

・東京事務所を開設したが他は撤退する時代だった。議会・市役所も反対・ITって何?という時代だった。

・国は全国に3っつのデーターセンター構想で7千億の予算があった。政権交代の時期、SAKURAインターネットの田中さんとの出会いがあった。

・石狩は小さなロット、小さな企業、優秀な企業が集まって、一見雑多な一方、強味である。

P10

〇石狩湾新港地域の企業数

・2002年、石狩開発は倒産し600億の負債を抱えたが、堀知事の英断により石狩開発は存続した。土地は売らずに貸した。売ったら銀行に戻すだけ。給料支払いに2,3億必要であり、高圧電線の賃貸料で賄った。

・2018年消費税導入

・アベノミクスで投資活発化した。

・企業の動向は政策・経済で左右される。

P10

〇石狩市の市税収入の推移(2001年~2025年)

P12

〇市税収入と立地企業数の推移

・10~.20年かけて誘致、石狩湾は北海道産業の担い手。

・今は10年先の戦略が見えてこない。AI誘致の課題は、電力がない、インフラが北海道にはない。

P13

〇石狩湾新港の展望(別冊)

・本当に話したかったことは石狩湾新港の未来。

・REゾーンへの誘致には環境にやさしい会社、強みは冷涼、コンピューター60℃にもなり、冷却が必要。冬の空気や塩害の調査も行い安全裏付けを行った。

最後に受講者から寄せられたアンケートをご紹介します。

「100年の歴史すごいと思いました」

「石狩湾新港の発展の経過がよくわかりました」

「石狩湾新港のことを何も知らなかったので、少しでも知ることができて良かった。石狩市の果たすべき役割は大きいのですね」

「石狩湾新港の歴史と活用のされ方、石狩市の発展にどのように位置づけ進めていくか、本日の講座で大変勉強になりました」

「多くのことを学べた講座でした。新港、石狩を語れるのは田岡氏以外はいないと・・・充実した時間に感謝!!」

「石狩湾新港は北海道発展の原動力~本当に同感です」

「事実・裏話・将来性などバランスのとれた興味深い講座でした」

「石狩湾新港の発展には目を見張らせるものがあると感じている。田中實氏や田岡前市長のお蔭と感謝しています。再生可能エネルギーの基地やデーターセンターの充実を期待しています」

「10年後の石狩の戦略について真剣に考えてみる『きっかけ』を頂きました」

「現職時代の田岡さんのウラ話も含め参考になった。新港の発展がたのしみです。又見学も楽しみにしています」

「今も大規模な造成が進められ、未来はどうなっているんだろう?といつも思っていたなかで歴史・現状・今後について、永年この業界に関与してきたの講演で、具体的、判り易い説明で、少しではありますが、何を目指して進んでいること深まりました。りっぱな資料、自宅でゆっくり、楽しみながら熟読したいと思っています」

「ほとんど聞いたことがない話が聞けたので良かったです。北海道の拠点として今後も発展性が見込まれる港だということがわかりました。貴重な資料もいただけて感謝いたします」

「港湾構想が100年前からあり、開港から30周年を経過した今、苫小牧港を一極集中した物流構造から脱却しなければならないところ、国の経済政策の関係から影響を受けつつ、港の管理が一元化されていない点も加え、ますます、これからの10年を見据えた戦略が必要であることが分かった」