11月12日(水)、まちの先生企画講座5「石狩市の花・木・鳥」の第2回「石狩市の木 どうして『カシワ』なの?」を石狩市民図書館視聴覚室で開催しました。講師は、NACS-J自然観察指導員の白畠 徹さん、受講者は、22名でした。

◇はじめに(講師の言葉)

今回の講義に当たって、石狩叢書第3巻「石狩海岸の自然誌」を参考にしました。

石狩叢書(石狩叢書発刊編集委員会)はこれまで3巻(第1巻「吉岡玉吉さんの昔語り 私の体験したサケ漁」第2巻「田岡克介さんの鮭話彼是 『鮭の鱗』」)発行され、第4巻も発行準備が進んでいます。市民図書館の売店でも販売しています。

また、石狩市ホームページにあるさまざまな資料も参考にしました。

以下は本日のお話の概要です。

1.石狩海岸の自然

・石狩海岸の自然には、驚くべきことに、大都市に隣接していながら、砂浜海岸本来の自然要素である砂浜、海岸砂丘草原、海岸林が大規模に存在している。このように大都市近郊でありながら開発を逃れた海岸は全国でも石狩以外にはない。

・石狩海岸には、石狩川から供給される膨大な砂によって聚富から銭函まで約25㎞にわたって弓状に砂浜が形成されている。

・全国における草原の占める率は1%、海岸草原はさらにその1%である。

・石狩の海岸草原は自然草原で、環境省が定める「植生自然度」では最高ランクの10である。

・石狩の海岸草原の後背地に広がる「カシワ天然海岸林」の植生自然度は9で、国定公園級である。

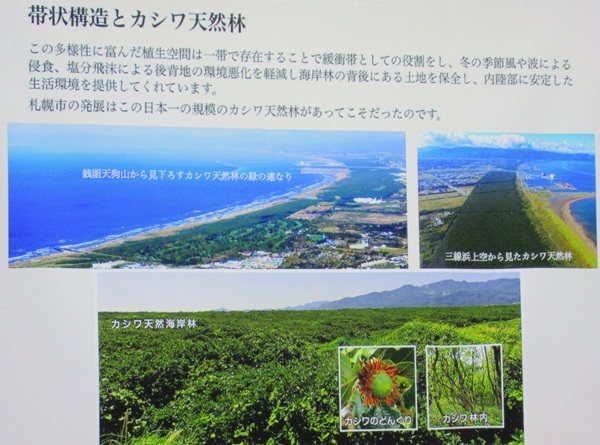

2.帯状構造とカシワ天然林

・本来の砂浜海岸は、波打ち際から内陸への環境変化に伴って植生が帯状に変化する。

・石狩浜では、砂浜から一年草のオカヒジキ・オニハマダイコン、次いでテンキグサ・コウボウムギなどのイネ科植物やカヤツリグサ科の多年草植物が優先する第一砂丘、さらにハマナスやアキグミなどの矮低木が優先する第二砂丘、そしてカシワやイタヤカエデなどの安定した低木帯、海岸林となる。これら砂浜、砂丘草原、海岸林と連続する空間変化は植生遷移の「帯状構造」となり海岸線と平行にグラデーションとなっている。

・帯状構造をなす砂浜、海岸草原とカシワ天然林の存在は、緩衝地帯としての役割を果たし、冬の季節風や波による浸食、塩分飛沫による後背地の環境悪化を軽減、海岸林の背後にある土地を保全して内陸部に安定した生活環境を提供してくれる。

・札幌市の発展は、この日本一規模のカシワ林あってこそではなかったか。

※カシワ Quercus dentata ブナ科コナラ属の落葉高木

日本を含めたアジア北東部と中央アジアに分布。山地や山野、海岸近くに生え群生。痩せた土地や乾燥地でも生育することから火山灰地や海岸などに群落や大樹が見られることが多い。

3.歴史的観点からのカシワ天然林

石狩のカシワ天然林の保護は、江戸時代末期に石狩役所が乱伐を禁止したのが始まり。明治26(1892)年に北海道庁が禁伐林とし、明治29(1896)年には開拓民により風防保護が取り決められた。

大正10(1921)年に海岸保安林に指定。平成元(1989)年に石狩海岸の天然防風林と海岸植生は、北海道自然環境保全指針の「すぐれた自然地域」に選定されている。

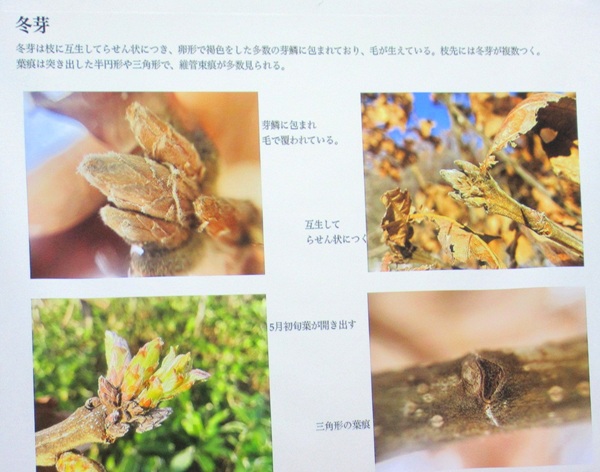

4.カシワの冬芽

枝に互生してらせん状につき、卵形で褐色をした多数の芽鱗に包まれ、毛が生える。枝先に複数付く。葉痕は突き出した半円形や三角形で、維管束痕が多数見られる。

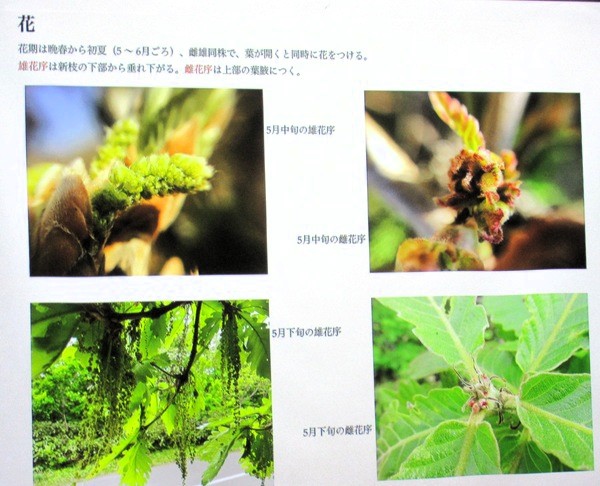

5.花

花期は晩春から初夏(5~6月頃)で雌雄同株、葉が開くと同時に花をつける。雄花は新枝の下部から垂れ下がり、雌花は上部の葉腋につく。

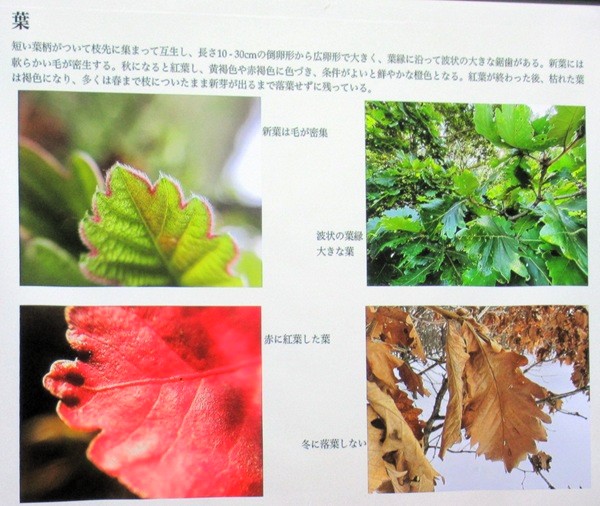

6.葉

短い葉柄が枝先に集まって互生し、長さ10~30㎝の倒卵形から広卵形で大きい。葉縁に沿って波上の大きな鋸歯がある。新葉には柔らかい毛が密生。秋に紅葉する。紅葉の終わった後、枯れた葉は褐色になり、多くは春まで枝に付いたまま新芽が出るまで落葉せずに残る。

7.実

果期は10~11月。ドングリはクヌギに似た卵球形で、長さ15~20㎜。下部は殻斗に包まれ、先が尖って反り返る総苞片が密生する。

8.希少な天然カシワ林に生きる希少な生き物

・キタホウネンエビ

紅葉山(もみじやま)砂丘から石狩砂丘に向かって海岸と平行に20~30mの間隔で2mほどの起伏があり、ナミナミの地形となっている。4月の雪解けに伴いこのナミナミ地形の谷間に雪解け水が溜まり、春の間だけ融雪プールと呼ばれる池ができるが、6月には水はなくなって草木が茂る。この湧水プールにキタホウネンエビという甲殻類が生息する。キタホウネンエビは、4月の融雪プール発生とともに卵から孵り、融雪プールが存在する2か月ほどの間に次の世代を残して一生を終える。卵は、乾燥や温度差に耐えて冬を越し、融雪プールが出来ると孵る。毎年この繰り返しで種をつないでいるキタホウネンエビの生息地は極めて限られ、青森県下北半島と石狩の2か所だけである。環境省のREDリストに掲載されている。

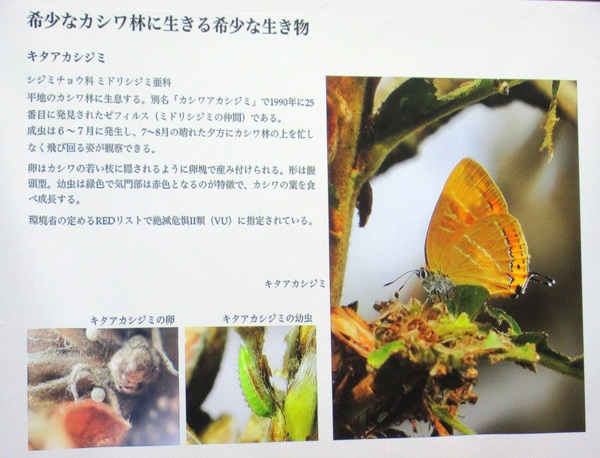

・キタアカシジミ シジミチョウ科ミドリシジミ亜科 別名カシワアカシジミ

平地のカシワ林に生息。成虫は6~7月に発生し、7~8月の晴れた夕方にカシワ林の上を忙しく飛び回る姿が観察できる。卵は、カシワの若い枝に隠されるように卵塊で産みつけられる。形は饅頭型。幼虫は緑色で気門部は赤色なのが特徴で、カシワの葉を食べ成長する。環境省のREDリストで絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されている。

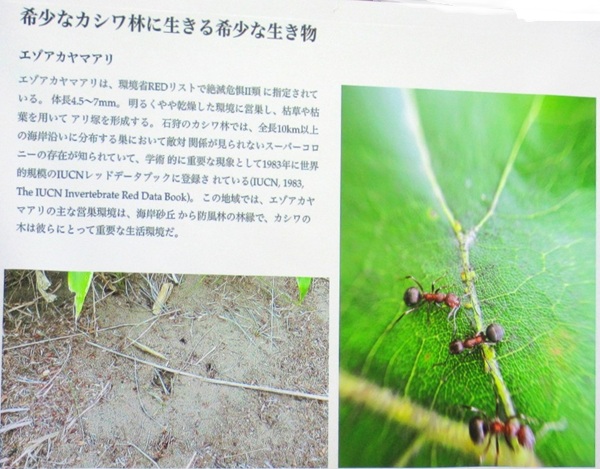

・エゾアカヤマアリ

体長4.5~7㎜。明るくやや乾燥した環境に営巣し、枯草や枯葉を用いてアリ塚を形成する。石狩では、全長10㎞以上の海岸沿いに分布する巣間において、アリであれば通常は見られる敵対関係が見られないことから、学術的に重要な現象として、1983年にIUCNレッドデータブックに登録されている。エゾアカヤマアリの主な営巣域は、海岸砂丘から防風林の林縁で、カシワの木は彼らにとって重要な生活環境となっている。REDリストで絶滅危惧Ⅱ類に指定されている。

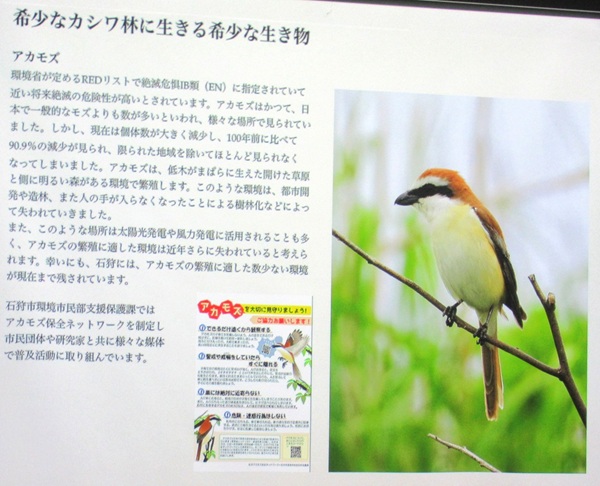

・アカモズ

アカモズはかって日本で、一般的なモズより数多く見られたが、現在は大きく数を減らし、100年前の分布域が99.9%減少した。アカモズは、側に明るい森がある低木がまばらに生えた開けた草原に生息するが、このような環境が都市開発や造林、人手不足による樹林化などにより失われてしまった。さらに近年このような地は、太陽光発電や風力発電に利用されることも多くアカモズの環境はさらに失われている。幸い石狩にはアカモズの繁殖に適した環境が残されている。また、石狩市環境市民部自然保護課では、石狩アカモズ保全ネットワークを立ち上げ、アカモズの保全に取り組んでいる。

以上で本日のお話は終了しましたが、最後にGoogle Earthで石狩海岸を辿る旅を経験させてもらいました。あまりこんな経験はないので、受講者のみなさんは大変喜ばれたようです。

お終いに受講者から寄せられたコメントをご紹介します。

「カシワ林と希少な生き物の関係等貴重な学習をさせていただきました。大切な石狩の自然林を守る活動が続きますよう祈ります」

「美しい映像、めずらしくも貴重な動画(など)わかりやすい解説、ありがとうございました。白畠さんのお人柄が伝わる昆虫や植物、樹々を見る目のやさしさを感じました。興味深い楽しい講座でした」

「自分の住んでいる自然に色々な生物とドラマがあり、一層興味を強くしました」

「なかなか聞けないお話で、石狩市民にとって知らないことばかりで参考になりました」

「石狩砂丘は、とても大切な財産と感じました」

「柏の話をもっと聞きたかった。グーグルの画面はすばらしかった」