講座7 『地質・地震学から学ぶ北海道の災害史』

2013/08/28

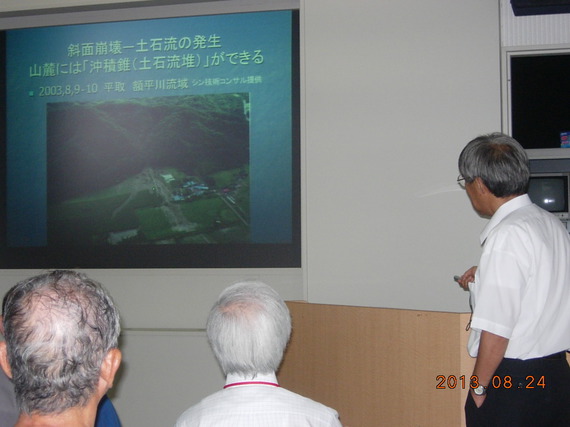

8月24日(土)石狩市民図書館において講座7「地質・地震学から学ぶ北海道の災害史」の第1回「歴史から学ぶ北海道の斜面災害」の講座が行われました。

講師は田近 淳(北海道立総合研究機構地質研究所地域地質部長)さんです。受講者は39名でした。

講師の田近さんは、はじめに:なぜ地質学?というお話から始まりました。

1997年7月10日に鹿児島県出水市針原川で斜面災害があり、21名が死亡した。そして6年後の2003年7月20日に、同じ地質である山の反対側、熊本県水俣市宝川内で斜面災害があり15名が死亡しました。2つの災害を見ると、よく似た地形地質条件ではよく似た斜面災害が発生することを改めて感じたそうです。

地質⇒素因(体質):体質を調べるのが地質学の役割であるが、

いつ起きるかは色々な条件が重なるので難しいが、どういう仕組みで起きるのか、研究者として説明できるようになりたいと思っていると話され講座に入りました。

今日の話の流れとして

■ 斜面災害とは

■ 北海道斜面災害略史

■ 3つの事例の「シナリオ」検討

①1741年渡島大島山体崩壊と津波

②1846年恵山の山崩れ

③1874年留萌地方、初山別の地震性地すべり

■

おわりに

この4項目を中心に今日の講座を進めていきたいと話され講座が始まりました。

斜面災害とは

〈人に被害がなければただの自然現象〉

〇さまざまな斜面の変動

英語圏 ※LandSlide マスムーブメント、すべての斜面変動、地すべりを表す

日 本 ※地すべり(狭い意味)~大きくゆっくり

※山崩れ・崖崩れ(斜面崩壊)~早い

※山津波・鉄砲水(土石流)~早い

〇地すべり(狭い意味)

地すべりとは土地の1部が水などに起因してすべ る現象である

崩壊物質が崩壊源に残るー繰り返し起こる

ゆっくり動き、広い範囲が動く、対策工事にお 金がかかる

〇斜面崩壊―土石流

崩壊物質が崩壊源に残っていない⇒繰り返しが少ない⇒土石流や岩屑なだれとなり長距離移動する。

〈表層崩壊〉 崖崩れ 表層1~2m

・逃げるのが困難-早い

・限られた範囲

〈山体崩壊≒大規模崩壊≒深層崩壊〉

・火山の山体崩壊―噴火、地震に伴う

1792年雲仙眉山、1888年磐梯山、1984年木曽 御嶽山など⇒まれな現象ではない

・深層崩壊 ―地すべりダム

2009年台湾小林村では3日間で3000㎜の降雨、深さ60~80mの深 層崩壊が発生し天然ダムを形成し決壊、400人以上の犠牲者を出す

〇斜面災害の素因と誘因

*素因として

1崩れやすい体質、滑りやすい体質

*誘因として

大雨(水圧、強度低下、侵食)融雪、 地震(振動、液状化)切土,盛土等が挙げられる

■

北海道の斜面災害略史

○

記録に残る江戸時代の斜面災害~和人地周辺記事、火山関係記録より

|

西暦年 |

旧 暦 |

主 な 斜 面 災 害 |

|

1640 |

寛永17年 |

駒ケ岳噴火―山体崩壊。津波により噴火湾で700余名が犠牲 |

|

1663 |

寛文3 |

松前大雨、山崩れ(福山日記) |

|

1703 |

元禄16 |

江差~熊石で豪雨、山崩れ(福山旧事記) |

|

1724 |

享保9 |

奥尻島神威山巨大崩壊(奥尻探討記) |

|

1741 |

寛保元年 |

渡島大島噴火・山体崩壊津波による死者1464名以上 |

|

1846 |

弘化3 |

恵山火山泥流、死者53名 |

〇 開拓期―第2次大戦までの主な斜面災害

|

西歴年 |

旧暦 |

主な斜面災害 |

|

1974 |

明治7 |

遠別から初山別にかけ地震、海食崖が斜面崩壊(開拓使公文書) |

|

1879 |

明治12 |

函館山背泊長山崩れ。死者3名 |

|

1910 |

明治43 |

有珠山噴火、火山泥流 家屋20戸埋没 |

|

1912 |

明治45 |

小樽手宮裏町がけ崩れ、全壊13個 死者10名 |

|

明治45 |

福島町畳地すべり 死者11名 |

|

|

1920 |

大正9 |

釧路村昆布森で土砂崩壊死者8名 |

|

1921 |

大正⒑ |

函館本線張碓で崩壊貨車3両脱線 |

|

1926 |

大正15 |

十勝岳噴火― 融雪泥流 死者144名、被災家屋482戸 |

|

1927 |

昭和2 |

函館本線張碓トンネル入り口上部岩石落下430立米 |

|

1938 |

昭和13 |

厚真町ピリカウタ地すべり4万坪以上の土地が陥没60m以上海にせり出す |

|

1941 |

昭和16 |

夕張町福住地すべり、ずり山滑動 埋設家屋64戸 |

○ 戦後開発と地すべり

|

1953 |

津別本岐地すべり死者16名(造林宿舎) |

|

1960 |

美唄北一沢清水台地(炭鉱街) |

|

1962 |

国道229号乙部町豊浜地すべり死者14名 |

|

1966 |

美深町辺渓地すべり(農家、農地被災) |

|

1970 |

積丹沼前、相沼内、厚岸苫多 |

○ 地すべり地形は山地・丘陵に広く分布している。

開発が進み地すべり地形に遭遇することが多くなってきている。

○

地震による斜面変動

⊡ 1952年十勝沖地震 M8.2 春採のズリ山が崩壊 死 者8名

⊡ 1968年十勝沖/1981年浦河沖/1993年釧路沖各地震に よる斜面崩壊

⊡ 1993年北海道南西沖地震M7.8による奥尻港の地すべり 29名犠牲

⊡ 2003年十勝沖地震による地すべり

○ 地震の後、岩盤崩壊が頻発する事がある

⊡ 1993年南西沖地震M7.8

その後日本海側で岩盤崩落が多発 1996年豊浜トン ネル(死者20名)

1997年第二白糸トンネル崩落

⊡ 2003年十勝沖地震M7.8

その後2003年静内ダム右岸岩盤崩落

2004年えりも町字遠内の岩盤崩落

■ 3つの事例の[シナリオ]検討

①1741(寛保元)年の渡島大島山体崩壊と津波

○山体崩壊―(岩屑なだれ)はマグマの貫入による山体の変型や水蒸気爆発、地震のため山体が崩壊する現象をさす

○1640年駒ケ岳の山体崩壊

噴火とともに山体が崩壊、崩土が内浦湾に流入大津波を起こした。津波は亀田から十勝まであふれ700名余りが溺死した。津波は有珠善光寺の裏山まで上がった。駒ケ岳周辺では岩屑なだれによる流山地形がつくられている。この津波の痕跡は森町鷲ノ木海岸などにみられる。

写真 講座7-12

○1741年に渡島大島の山体崩壊が起きる。

・渡島大島火山の斜面―海面下1000mが崩壊2.5k㎥が 流出

・古文書・伝承調査結果 浸水高 熊石13m

館野19.5m 上ノ国⒊m

現在渡島大島の津波を含め日本海側津波想定の見直 しのため津波堆積物を調査中です。

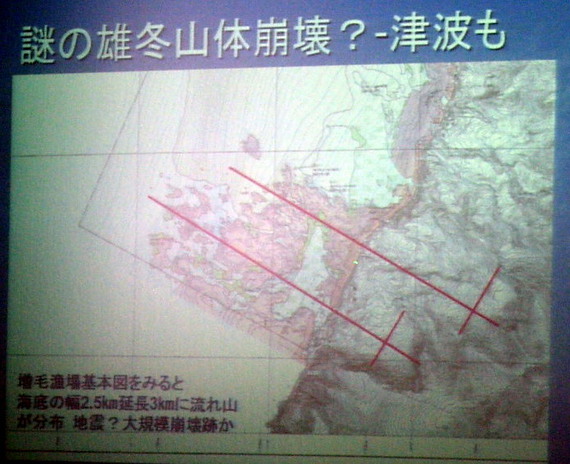

○雄冬山体崩壊のなぞ

海岸線雄冬山に山体崩壊の跡がみられる。

②1846年(弘化3)恵山の山崩れ

1846年7月水無沢火口爆発による火山泥流と周辺地 域の豪雨による崩壊が同時に置き土石流により多 数の被害が出た。恵山の海岸集落は沖積錐の上に 立地しており再び起こり得るシナリオである。

③1874年(明治7)初山別の地震性地すべり

「開拓使公文録」に明治7年2月28日に発生した地 震の山崩れの記録がある

記録と地質条件から崩壊は岩石崩落、土砂の崩 落、滑りが主体。歌越の南方に地すべり地形が 確認できる。

■

おわりに

1気候変動の時代になっている

2同じような地形、地質では同じような斜面災害が起きる

3特に谷の出口の沖積錐が危険である

4海岸平野では山体崩壊に伴う津波にも注意が必要

質問に入り、

○

手稲山の形を見ると地すべりがあったような感じを受けるが?

・地震によると思われるが大きな地すべりがあったと考えられている。何時起きたかについては現在調査、研究中である。現在も麓は動いている。札幌市も付近住民に説明会などを開いている。

○

付加体地域では深層崩壊が多いと説明されたが北海道はどうか?

・西日本では海溝の沈み込みが進行中で付加体が造られている。日高山脈は衝突して山が形成されており、北海道は付加体の形成地域が少ないので、危険度は少ない。

※受講生からは 講座の内容は解りやすかった。地すべりの原因の難しさを理解できた。 身近に自然災害が過去に発生していたことを初めて知った。などの感想が寄せられた。